聽說,有些創作人一生都在尋索同一命題。想起,近期兩部話題電影《天能》(Tenet)的導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan),及Netfilx原創劇《我想結束這一切》(I’m Thinking of Ending Things)的編導查理考夫曼(Charlie Kaufman)就是如此。

當路蘭從早年的3分鐘16mm菲林短片《Doodlebug》(1997)為起點,不停透過各式敘事結構說故事,從而研究「時間」與「空間」的變化與可能,編而優則導的考夫曼,同樣由《玩謝麥高維治》(1999)開始,再於《還我本性》(台譯)(2001)、《何必偏偏玩謝我》(2002)、《危險性私隱》(2002)、《無痛失戀》 (2004)、《腦作大業》(2008)、《不正常麗莎》(2019)等作品,以及最新的《我想結束這一切》,一直透過各種假想性的故事,將自己、他人或物件,代入不同角色來模擬人際生活的不同狀態,從而探究當代社會中關於個人和集體(individualism & collectivism)、記憶(Memory)與身份( Identity)、存在(existentialism)與虛無(Nihilism)以及社會異化(Social alienation)等哲思。

— 內有少量劇情,可注意是否繼續閱讀—

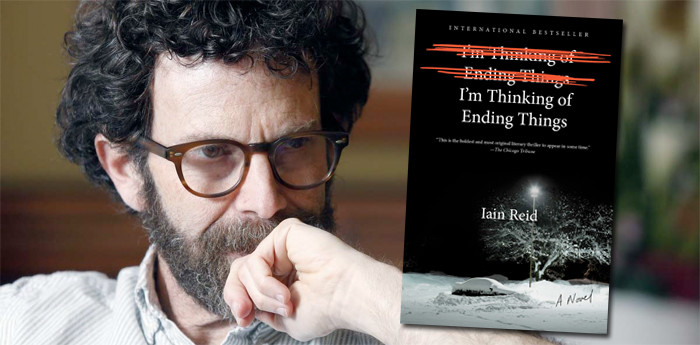

今回,考夫曼改編自加拿大作家伊恩里德(Iain Reid)的同名小說《我想結束這一切》,再度以一個表面的懸疑式的愛情故事作包裝,展現了一個孤獨者的喪歌。為免劇透,劇情姑且不詳述,只略為介紹故事框架。

《我》由兩組看似平衡發展、互不交集的脈絡開展故事:脈絡一,一名才情洋溢的女生,於片頭直言「我想結束這一切」,似乎有意揮別相戀才幾星期的男朋友Jake,但轉個頭她卻又不由自主地隨對方上車,出發拜訪其遠居鄉下農場的雙親,並於飯局間與此家庭展開一段詭異對話。當兩人離家後,又遇上其他意外,繞道至雪地的神秘便利商店和受困於某所廢棄的高中,前路未明;

脈絡二,當女主角無從脫身時,電影鏡頭又不時穿插另一場景,展示一名年老校工寂寥地看電視、吃早餐,獨自遊走於校園中清潔打掃,全日無人理會的情況。兩條「奇怪」的脈絡,不期然使觀眾萌生大堆問號。

就在觀眾看得莫名其妙之際,考夫曼就會於後半段中、某個虛實難分的時空,讓幾位看似無所關聯的人物「相遇」,繼而牽引出連串顛覆原先敘事視角、改變最初想像的謎樣情節,以及以一場孤獨的死亡結束故事。

究竟,《我》發生何事?細節,就留待你自行尋找。但熟悉考夫曼的忠實紛絲,定必可從導演引用的多個文學典故與藝術作品中,強烈感受到考夫曼怎樣延續多年來於創作裡的「自我探索」。

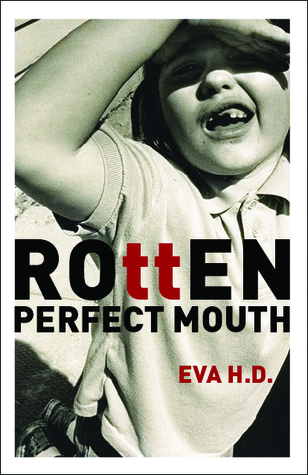

譬如《我》中,引用詩人Eva H.D.名作《Rotten Perfect Mouth》一節選詩〈Bone Dog〉談藍領少年的成長孤寂,「You come back with X-ray vision./Your eyes have become a hunger./You come home with your mutant gifts to a house of bone./Everything you see now, all of it: bone.」多少隱喻男/女主角無法擺脫原生家庭的羈絆與不安;

而Jake父親提及的名畫《Christina’s World》,是美國畫家Andrew Wyeth 於1948年繪畫的經典畫作,畫中的殘疾婦女Christina Olson,是Andrew於自家避暑住處Cushing的鎮上鄰舍,當年畫家從她無視生活艱苦、每日奮鬥的行為,看出某種人性的象徵意義,於是就感受轉化成畫。當你看到傷殘的Christina竭力爬向遠方家園的畫面,再對應戲中人在面對種種「逃與留」的矛盾,不難感受到人類掙扎求存的感傷。

此外,戲中老校工是音樂劇迷,他專注欣賞的《Oklahoma!》(奧克拉荷馬)亦有段故。《奧》是1943年由音樂劇殿堂級創作組合Richard Rodgers及Oscar Hammerstein II寫成的「農村牛仔愛情劇」,故事表面談情,暗下卻通過牛仔跟村中人的對立與黑暗面,寓意式展現戰後美國的民族性與本土化問題,當年更因突破歐洲輕歌劇的傳統模式及「音樂喜劇」(Musical Comedy)類型,開拓了題材的多元性而成鉅作,放諸《我》中,似乎流露考夫曼身為創作人,面對「商業與藝術」「嚴肅與娛樂」的深刻思考。

講到「創作身分」,不得不提《我》中,考夫曼刻意引述的美國著名女性影評人Pauline Kael與已故當代知名作家David Foster Wallace。前者Pauline以辛辣文筆見稱業界,她出名無視行內名利瓜葛與小圈子關係,堅持以個人的藝術觀點評論影視作品,這或「傷害」了某些電影人的自尊,招徠某些讀者、觀眾、影迷或同行的批判,可是她的專業見識卻也提攜了不少電影新血與優秀作品,並為世人提供更多姿的文化視野,成就非凡。這一點,是否暗示了考夫曼多年來無視外界評價,始終恪守個人喜好做創作和思考生命的文藝執着?

至於後者Wallace,亦是當代文壇傳奇之一。這位自我戲謔「我是害羞鬼、自大狂與暴露狂的綜合體」的作家,其實將人生看得極端通透,他25歲嶄露頭角,30歲出版的《無盡嘲諷》被公認為二十世紀末最重要的小說之一,2005年他於肯陽學院做的畢業演講《這是水》更被喻為「美國十大最有影響力的畢業典禮演講」,當時他分享到各種教育、社會、制度加諸於人的枷鎖,以及日常的瑣碎又頹喪的生存困難與人生自覺,均與考夫曼素來的創作精神,有點一脈相承的況味。

特別有趣的是,年前Wallace生平也曾被改編成公路電影《當旅程結束時》(The End of the Tour)。此戲參照了Wallace生前跟《Rolling Stone》雜誌記者Lipsky一場未出版的訪談為藍本,刻劃了作家畢生與自我和孤獨搏鬥,既渴望被了解與包容,又厭倦世界名利場的偽善,讓人更了解他自殺前多年的種種內心交戰。

恰巧地,Wallace跟記者在車途對談與鄉郊相處,跟《我》中Jake與女主角、以至校工的狀態,有種異曲同工的相似,分別只是《當》是「真人真事」、《我》是「虛擬故事」,但《我》的連場發展,倒又讓人有種錯覺,像不經意地走進了Wallace自殺前的腦交戰中,經由導演將種種內心說話、思想被「視覺化」的展現,讓觀眾終於「看到了」這位創作人,甚至其他與之一樣的知識分子,包括考夫曼本人,身處現世富裕社會的寂寞與繁榮中的空虛中,面對時代、文化、科技、消費和娛變模式等急速轉型,人際愈見疏離、衝突頻生等現象化的焦慮與慨嘆,以及私密又不為人知的自我思辯。若將兩部電影對照觀看,說實在,真的讓人看得趣味盎然、浮思不斷。

如此多典故或非線性的電影,初看之時或會令你產生一種「喂,我好似睇唔明」、「部戲好似好燒腦」的「痛苦」,但筆者相信一部好的電影的存在,並不是為了給人「提供標準答案」,更在於幫助每個人學習自行地、反覆地對生命作出「發問與思考」,並且由一部作品去認識更多文化點滴,從而讓那個被平日生活營役得已麻木的「自己」,重新感受隱藏於生活的喜怒哀樂、溫度與色彩,並且進一步地了解大世界在發生甚麼。

這一次,建議大家放下看《無痛失戀》的「浪漫愛情片心」心態(又,即使這是部「愛情片」,但內裡也有不斷探討記憶與存在的關係),還有平常看荷里活娛樂片的慣性與定見,引用路蘭一言:「Don’t try to understand it. Feel it.」,先運用想像力、投入幻想世界,用心去感受一遍,然後再慢慢消化、查閱資料,從不同角度再去理解它、研讀它,幫自己長知識吧。

據悉《我想結束這一切》是考夫曼最後一部以導演身分處理的作品,但他仍會繼續以編劇崗位,延續多年來對身分與記憶等議題的探討,有指他正着手改編小說《The Memery Police》(秘密結晶),此作由日本小說家小川洋子在於1994 年發表,故事描述一名居住在小島上的年輕女子,意外發現「記憶警察」正秘密地抹除居民的思想,好讓他們忘記某些看似微不足道的事情,以極權手法改寫歷史與未來。聽來,既貼切考夫曼的創作口味,也似乎很適合香港人看⋯⋯令人期待。