活於社群時代,大概無數人每天睜開眼的第一個動作,都會近乎條件反射地拿起電話,馬上Click去檢閱WhatsApp、Instagram和Facebook,看看收到什麼即時訊息、動態和影像吧?因為對大家來說,在網上分享生活日常照、自拍照等,對外公開社交生活或享樂模式,還有獲取注視和Like數,是很尋常的事。

但回到科技和傳播器材未算普及的舊時代,要和外界發佈一張照片可不是那麼輕易的事,亦有好些真正鍾情攝影的人來說,並不在乎是否將照片公諸於世去爭取掌聲,他們有時更在意自己是否投入和享受拍攝樂趣。當中號稱「謎樣街拍客」的美國女性攝影師 Vivian Maier (台譯:薇薇安・邁爾攝)就是一位畢生只透過鏡頭記錄社會上被大眾遺忘的人事物,未曾將個人身影和心事展現於相機前的低調大人物。

Self-Portrait; October 18, 1953, New York, NY

不是攝影師,是保姆

至今累積 100 場展覽,巡迴足跡遍及全球知名 24 個國家、60 多個城市的《Vivian Maier, Street Photographer》(薇薇安・邁爾攝影展)台北站,雖然受武漢肺炎疫情影響,要從原訂的5月檔期延至7月才可舉行,但它的話題度和矚目度仍然絲毫不受影響,足見攝影愛好者對Vivian的敬意與期待。

吊詭的是, Vivian只是位死後獲「殿堂級」讚頌的攝影家,生前的她卻非國際知名機如構如Magnum(馬格蘭攝影通訊社) 的成員、也不曾師從任何名師、亦不是畢業於什麼知名藝術學府的高材生,她的身分只是——寂寂無名的保姆。

Self-Portrait, 1954 (VM1954W02936-11-MC)

未沖曬的照片引發揭秘之旅

如此「普通」的一個人,何以突然變得舉世知名?一切源於美國收藏家John Maloof的發現。John素來熱愛收集不同的歷史家具和古董,他在某場拍賣會誤打誤撞用380美元,買下於2009年逝世的83歲老人Vivian的私人物品。起初,John不以為然,直到細心查閱後,他發現裡頭藏了好些有關50 至70 年代的紐約與芝加哥的街拍照片。出於好奇,John大規模地購入Vivian的個人珍藏,包括十幾萬卷被完好地封存的菲林底片,再將之細心整理和沖曬。

Vivian的私人物品

之後,John驚覺這批攝影作品,構圖異常傑出,清晰地捕捉了美國街頭的見聞,像富泰的貴婦、天真的孩童、孤寂的露宿者、親密的情人等,而其中一批她對着反光物,如商場玻璃、店舖鏡子、影子倒影等我攝的「自拍獨照」,還流露了強烈而深邃的喜與悲、樂與怒。John認為,Vivian的攝影技藝與哲學,堪比Harry Callahan 、 Henri Cartier-Bresson 、Robert Frank、Diane Arbus和 Lee Friedlander 等大師風采,極有個性、風格,「唯獨是,我在網絡怎樣也搜不到她的資料,只有一則訃告。」

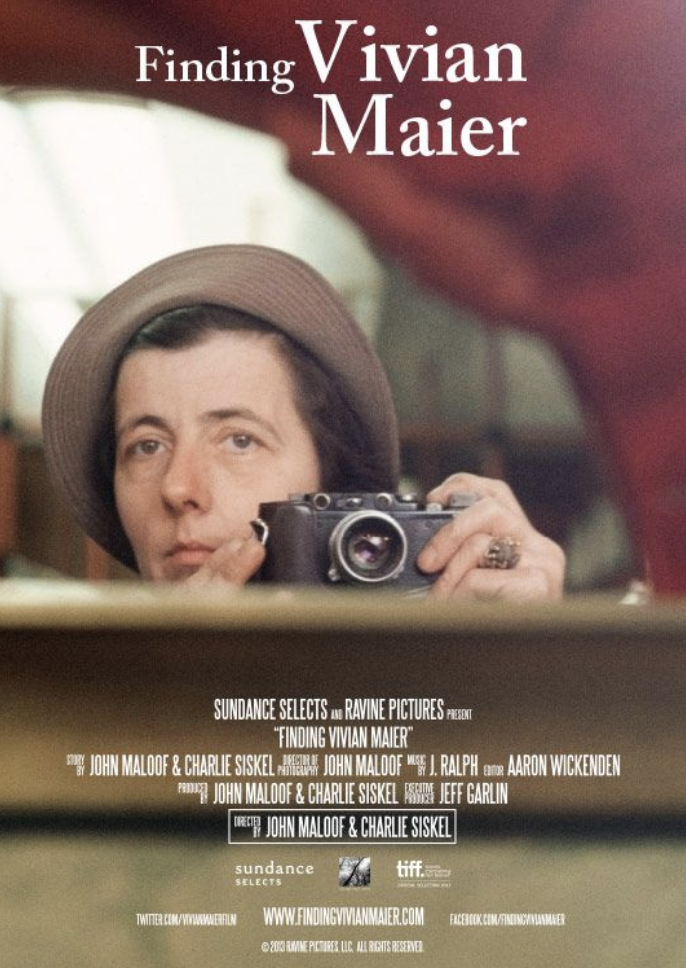

John從這則訃告中,發現這批精彩的20 世紀街頭攝影,竟然只是來自一位在美國當幫傭、照顧孩子的平凡女子,他為之震驚,並心生一念,在2013年決定拍攝紀錄片《Finding Vivian Maier》(尋秘街拍客),追索這位神秘攝影師的身世和遭遇。於影片中,他試圖憑手上有限的書信、照片和各類資料,重尋她生活過的地點、打過工的家庭、照料過孩子,藉不同人的記憶、說話和印象,推斷她的人生經歷和故事,目的是想將無人知曉的業餘攝影師引進攝影史殿堂。

永遠難解的身世之謎

這部影片於2014年上映後,獲得不少提名及得到好些影迷追捧,但同時也招來相反意見,認為Vivian一生極重視私隱,如今大家將她的生平揭示人前,會不會是一種獵奇式的傷害。

May 5, 1955. New York, NY(VM1955W00565-06-MC)

皆因逝者已矣,所能獲取的資訊和說,都有點零碎和「羅生門」。譬如,有說Vivian原是法裔人士,於1926年在紐約出生,童年曾一度來往美法兩地生活;至十多歲,她曾到在美國某工廠當女工;1951年,再轉到紐約某家庭當保姆,並以此為本業;至於為何拍照不沖曬,好似是出於資金問題,為了省錢等等。到底這些「個人歷史」細節有多正確或誤傳?難以全面考證。

June 1954, New York, NY(VM1954W02925)

另外,影片中的受訪者,那上曾被她照顧的孩子,有的說她和善,有的認為其個性奇怪又孤僻,各有觀感。此外,還有資料說,Vivian只愛看歐洲電影不看美國學英文;喜穿穿男款外套和男裝鞋,並常戴上大帽子,被鄰里形容為女性主義者、社會主義者,但本人是否認?無可奉告。這些不能確定的資料,表面似是揭開Vivian的神秘面紗,卻也像為她加了更多謎團,所以引發不少非議。

New York, NY(VM19XXW04205)

姑勿論誰是誰非,唯一可以肯定的是,曾以第一台相機Kodak Brownie盒式相機和後來(約於1952年間)添置的Rolleiflex相機拍照的Vivian,她鏡頭下所紀錄的那些隨歲月塵封的舊美國社會風貌、個人情感,卻是真實的存在過,並已跨越時代地感動人心。想好好了解她,與其從別人的說話做切入點,不如直接觀賞她的作品,或許更能走進她那神秘和孤獨的內心。

1979(VM1979K05841-07-MC)

1966 (VM1966K05873-04-MC)

Undated(VM19XXK05938-01-MC)

1958(VM1958Z06868-12-MC)

受武漢肺炎疫情影響,原訂於5月2日至6月28日舉辦的《V. M. 薇薇安・邁爾攝影展 》時間和地點更改如下: 日期:2020年7月4日(六)至9月6日(日) 地點:松山文創園區 1號倉庫 查詢:https://bit.ly/35bYIta 圖片來源/官方網頁: http://www.vivianmaier.com/