藝術,能夠紀錄當下的景象、觀點、情緒,新聞報導也亦然。但是,新聞更著重不偏不頗的中立性、精準恰當的敘述,而非藝術裡的任意創作。看似對立的兩者,其實性質上都是同出一轍,不論新聞工作者還是藝術創作人,其實都是在訴說故事、傳遞訊息,媒介一樣鏗鏘有力。由本地知名藝術家周俊輝與藝廊SC Gallery創辦人張寶華聯合策劃的《Interview an Interviewer》展覽,破格地進行身份對調,由周俊輝換轉角色訪問張寶華,與這位資深傳媒人重拾過去的重要新聞,把一幕幕歷史片段以藝術角度進行自由剪輯、留白、放大縮小等,藉此引領大家重新認識新聞舊聞的微妙視點,訴說一個大家熟悉的全新故事。

Text.Carson Lin|Photo.Oiyan Chan

今次合作其實是怎樣促成?

Sharon:其實在我還沒開Gallery或者我打算開的時候,其實我已經接觸輝哥。當然,在Gallery還沒落成之時,那時候我也會想,其實會不會也沒甚麼機會呢?因為輝哥已經很有名望,其實我也頗驚訝,他答應了我。那個題目,其實是一年前開始展開的,那時候還沒決定要做些甚麼,然後差不多到今年初時,反而整個概念是來自輝哥。其實這方面,又是另一個我很感謝他的地方。第一次,就是我沒有經驗,他便二話不說答應;第二次,就是其實我還沒想到一個題目時,其實他已經很認真地幫我設計好,而這個題目《Interview an Interviewer》其實都是來自他,名字都是由他命名。

他跟我說:「不如我訪問你?」的時候,其實當下我有點不懂反應,也有點緊張。因為有一點被高級化了的感覺,所以當下就有一點兒緊張,但是我回去想著一下,跟著就開始沉澱、消化,便覺得其實整件事的焦點不在我身上,而是在我做新聞記者那個時代背景,那段時間其實就是香港共同經歷的一段時間。那段時間,其實真的有很多很多東西發生了;因為一路以來,別人認識我都是源於新聞,而那段時間就是中美兩國開始談「最惠國待遇」、克林頓時代,跟著就是北京入世貿、申奧成功,時間一直往前推進,而香港也有很多事情發生,台灣也是這樣子。所以,其實這個背景、那個時代原來是很豐富。

輝:最初張寶華有來看過我的展覽,然後她又從藝術學院畢業,聊著便得悉我們又是(中大)校友,因為新聞系和藝術系就在大家對面而已。以前對於新聞系都有幻想,因為有那麼多美女,然後我們藝術系資源又很有限,於是要借新聞系的房間、電腦去用等,所以如果要這樣去回看的話,都是跟以前的一些經歷有關。所以除了提到讀書之外,Sharon也說得對的,今次不僅是說她,而是想說那段時間做新聞的一些故事。剛才說到那個題目,這一次僅得一個英文題目,我其實也有想過一些其他名字,但是似乎還是這個最好。譬如,我想過一個名字是關於故事的,因為畫畫最基本就是說故事 - 當然,繪畫抽象畫就是表達情緒,但是繪畫影像的最原始動力就是,你要把「那一天原始人打獵了一隻牛」的景象畫到山洞上,而畫畫最原始就是這樣子。新聞,又是每做一宗新聞,也可稱之為做一個故事。那麼我也在想,先撇除到底那個訊息是甚麼,形式上,不論畫一張畫和報導一個新聞,那個很原始的動機都是一樣,就是要說一個故事。所以,最初我在構想名字的時候都有想怎樣帶出「故事」這件事,但是最後還是沒有用上那些名字。

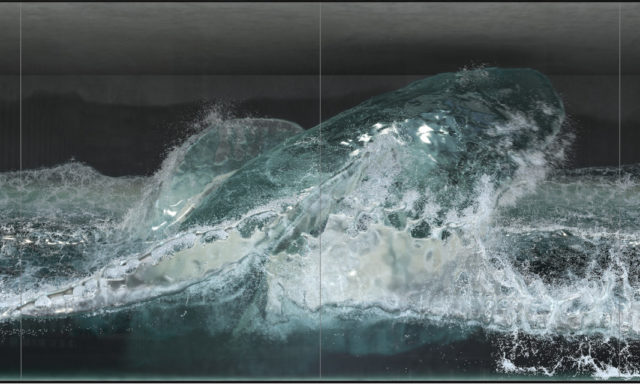

現在成事了,其實有趣的地方是以前的一些新聞都變成了舊聞,譬如她分享當年在北京把影像帶回來香港,所謂的即時都已經相隔四、五個小時,而當這個「即時」的影像現在成為我的素材時,都肯定已不再是新聞的故事;不僅是那個故事,而是背後的意義,當我們在今天回看時,又有甚麼變得不一樣?或者,有些甚麼是當日教會了我們而是大家都沒有留意呢?甚至,我畫了一些電影畫面,當電影拍成之後去到今時今日,那個影像、那段歷史裡面產生了甚麼意義,這些都是我平常創作時都會想的東西,也是我一向對「影像如何說故事」很感興趣的事情。

兩位覺得新聞工作者和藝術家,這兩個身份之間有甚麼共通點?

輝:我以前曾經參與選舉,那一年我沒有做創作,我只是專心做選舉。那一年對我的衝擊,與及對我的教育都是很大的,譬如以前做訪問,我對著一些文化版記者真的可以坐下來兩、三個小時、天南地北地討論著,但是去到選舉時,我其實只有三秒,那三秒就要重錘出擊、一針見血。要知道我平時是一個談作品可以談三小時的人,你卻要我三秒之內說出來?那就是最不一樣的地方,但是你說到近似的地方,其實兩者都是傳達著訊息,只是一個是用三小時,一個是用三秒,兩者我都經歷過,那麼我就好像在不同場合找到不同的崗位來說個故事。

Sharon:我覺得,其實大家的共通點都很相似,但是媒介不同。譬如好像我做新聞的時候,我就要把那三小時的記者會濃縮至一分鐘再說給人聽,就是要最精髓的,並用我支咪高峰、我的文字。但是畫作,其實就是用畫面去交代,我覺得難度還要再高一點,因為它不能夠發出聲音,畫面又有限。而且,如果在於藝術角度太直白的東西,又會沒有那種藝術的尾巴,所以用藝術或者藝術家去表達的時候,其實我覺得難度是再高一點,因為我們不需要理會美不美,我們就是很直白。那麼藝術家就要把那東西,即是你要很明白那個重點;首先,你自己一定要很掌握到,然後你就再把它拉回去一個適當的距離,但是那個距離不能太遠,太遠的時候人家理解不到,太近就流於直白。所以我覺得藝術家,其實那個難度是再高一點。

輝:我在畫的時候,有一個做電影評論的朋友看過我作畫的時候,他都會說其實他在畫面裡找到很多電影的語言。我覺得那些語言是相通的,無論它是新聞、電影、繪畫等,尤其是我真的在說故事。一個電影鏡頭,究竟他是在拍一雙手,還是在拍身體某一部分,跟你拍著個頭,雖然他在說同一句對白,但已經是完全不同的故事。我剛才都有提及,不論新聞、電影和繪畫,有一些語言的一些方法是共通的,譬如那個剪輯的方法。

得知展覽之前,兩位都有一個很長時間的對話,可否分享一下那個對話的起點是甚麼?

輝:我提議由我來訪問她,我先問她拿出一些東西,因為我不是一個專業的訪問者 — 我後來看回她以前一些報導、書本,哇,我好像好班門弄斧一樣,如果我真的列舉十個問題去訪問她的話,她說不定會偷笑。所以,我沒有列舉那十個問題,我一開始是問她拿一些東西,於是她真的拿了一堆來自很多不同場合的牌子,所以我就先拿起一些物件先去堆砌一下、玩一下、畫一下,所以就有那些名牌和那幾張記者證,之後才慢慢去問她有些甚麼、有些甚麼人物,例如江澤民對她來說一定是個很重要的人物,或者有些甚麼場合等,所以你會看見也會有一些重要場合,譬如她去臺灣總統大選的訪問,當然她還說了很多一連串故事,例如怎樣只有她可以找到所有候選人來做訪問,又譬如中美俄的畫面到今時今天還是很重要等。的確,這些畫面是我的,但是過程裡其實Sharon都有做選材的功夫。雖然我沒有列舉那十個問題,但是在這個溝通過程裡,我就會知道於她而言有些甚麼在今天看起來,還是很有效、很重要。

一直訪問Sharon,其實你想瞭解多些,還是期待想在她身上看到更多視點?

輝:我很想知道,她在「Behind the Scene」會看見甚麼。當然,我不會重讀那段新聞,或者根本那段新聞太重要了,我也一定會有看過;就算我不是「新聞人」,但是都會讀過都會知道那段新聞,但是她在幕後究竟看到甚麼呢?她知道甚麼呢?或者她怎樣得到那個資訊呢?我反而想知道後面那個故事。當然,有些是有公眾性的,關乎當時的政局,關乎當時的社會環境,但是有些是很個人的,譬如她為了做一個新聞,如何跑上一個陌生人的車上,或者住在澳門只為了做澳門回歸等,那些就很個人。這裡有十多張作品,都嘗試有一些是較公眾性的角度,有些是較個人的角度,譬如有一張畫,我故意把她今天的手拿著一本書,但是又有當日的她在當中等,那些就比較隱約一點。其實,這是將一種很潛藏的情緒放在裡面,我也想得到一個這樣的平衡;新聞,好像有一個很公眾性、很冷冰冰,不應該有情緒的東西,但是我嘗試就是把一些就算很私人的情緒也放到裡面。

承上,你覺得這個地方是否整個合作裡能擦出最大火花的地方?

輝:是的,甚至我強加在她身上,其實我們都在學習一個新的表達方法。大家都知道今天的環境已跟以前不同,就算我自己畫了多年畫也好,但是我也在這裡找一些新方法來適應現在這個環境。甚至剛才提到的情緒,以前看新聞我不會有那麼大感覺,但是現在那個情緒是可以是溫柔,可以是激動的。所以,我是學習一個新的表達方法,甚至新的詞彙、新的語言。今次合作,其實我覺得也找到一些新的方法,令協助自己表達。

例如呢?能否分享一下?

輝:例如我剛才提及的剪輯。譬如,剛才說做新聞要客觀,不應該改變它的真實,但是事實上,我們也知道你如何編輯一項新聞,其實已經有你的立場在當中。我覺得在這十幾張畫裡,關鍵字就是剪輯、編輯、editing。例如,她給我的照片裡有十個人,為甚麼最後只剩下五個?另外五個又去了哪兒?或者,普京和幾位領導人的那張畫,其實我全部都想避開,省去了可被辨認的人樣,你只看見坐姿而看不到樣貌。當我剪輯了一些東西,你未必可以百分百知道那個是誰,你只看到坐姿也大概會分辨到這是美國總統,這是中國領導人好像普京那一張,明明只是給你眼耳口鼻、一丁點眉角,但是你會猜到大概那個是誰,甚至是哪時候的的普京。當然,我承認這是show-off來的,我當然有這樣的能力,才能做到這個程度,但是創作甚至上台表演,其實某程度上也是一個show-off來的,即是你有多少能力可以在一幅畫裡面表現出來。同時間這個剪輯,其實我沒有改變到它的真實性,但是因為通過剪輯而表達了某個訊息,甚至情緒。有很多公眾認得出來的影像,但其實當中也牽涉了一些很潛藏的情緒或氣氛,這個也是我在今次展覽中想嘗試做的東西,我會想通過這個編輯的方法來表達。

這部份是不是最花時間去處理?

輝:是的,對著照片,我其實真的可以考慮很久很久很久,但是Sharon就了解,其實我畫畫很快,因為對我來說,這不是甚麼特殊技能,因為我都畫了那麼多年,其實對我來說要畫真的是沒有太大問題,但是我對著那張照片,我是思考了很久很久。老實說,記協那兩張相,我是真的想了很久,但是要動手畫,對我來說真的不是一個甚麼難度。決定了為甚麼會這樣畫,那個決定其實是由經驗累積的,譬如,她給我看的那兩張照片,其實台上都有人,甚至在唱歌,甚至在拍照、在頒發錦旗等諸如此類。但是,對著那兩張照片,我真的想了很久很久才決定這樣做。

Sharon:你知道我是做新聞出身,其實我做這個畫廊,我自己也有點兒希望透過現在、透過藝術可以記錄一個時代的東西,而今次這個合作,真心地說,我覺得就像剛才輝哥所說,其實就像演唱會一樣,你重新編排、重新編曲一個medly出來,其實真的不是每個人做得到,我覺得香港只有他做得到。這已不是僅在說藝術的技巧,而是他又曾經參選,這些經驗也證明他為甚麼可以做得到,而別人做不到,因為他很認識社會,對於那個時代又很認識,他自己很有感覺、很掌握。如果這些創作,其實你找其他藝術家來做,其實根本做不到,因為他可能沒有感覺,他根本不認識,他掌握不了哪些要輕哪些要重,其實最難掌握的是那個輕重,即是所謂的分寸。對於他來說,畫畫肯定沒有難度,例如分寸怎樣掌握,而大家看到的時候,我不需要在訪問說得很白,我不需要文字說得很白,但是你跟我也知道想說些甚麼,我覺得現在這個時代就正正需要的一樣東西,就是捉不到任何角,但是你和我都懂的東西。雖然它是舊聞,但是取材上都是來自現場的紀錄,或者我親自拍下的照片,全都是一手資料也是我的視角,然後我交給他就成為他的視角,重新再編排,而他的視角就將一批舊聞變成一個新的看法,所以全都是有訊息在當中,也是適合我們這個時代。

面對眾多材料,其實選材是由誰決定?還是兩位都有決定?

Sharon:都是輝哥決定的

輝:可能做記者都會這樣,當然會先試問,看看她肯給多少,看看會否有些東西怎樣問她都不給我呢 — 其實也沒有的。

Sharon:其實我也很勤力,因為起初他叫我找一些物件給他的時候,其實那個題目很廣,那一下子我有點迷茫的,便在想到底要找些甚麼呢?結果,我就在書架上找到一本錢其琛的外交手冊,跟著他又真的看了,接著又有記者證。因為其實過去那麼多年,有些東西我真的都忘記了,其實對於我來說,這一次基本上真的是重整過去做新聞那個時代的所有東西。其實我覺得我自己的archive也算保存我不錯,但是也真的有點遺憾,例如以往的影片都是「Beta」而不是數碼化,所以都不能保存太久;又有一張菲林照片,是我和普京的合照,最後也找不到。所以基本上很多珍貴畫面,也保存不了。有趣的是,還有很多事情發生的時間點,我以為自己記得很清楚,可是輝哥卻告訴我搞錯了一些時序。其實這就是記者本身要做的事情,你不會隨便相信權威或被訪者所說的一切。你要去挑戰對方,那就是一個好記者。幸好他不是真的做記者,否則我們做不了。

你覺得 Sharon 分享這些事件時,算不算仔細?

輝:你知道我們畫畫的,其實口才是很糟糕的。我自問我已經算好的,畢竟我有教書,但是你對著她可以一直不停講很多故事給你聽,非常流利。最初,我也有一個動機,為甚麼我要她分享「Behind the Scene」呢?因為我就是不要你平時說開的那個故事,我要知道後面的故事是怎樣的。這個是我故意去挑戰她的,雖然她應該不會感到很大壓力,但是我是不想把她平時有向傳媒或者其他訪問的故事,再重複一次就當做了這個展覽。不過,我相信每個做訪問的人,也不會想重複回人家報導過的故事,所以我有故意這樣做。

關於表達的方式,這段時間有沒想過有其他可能性出現?

輝:其實有很多的,甚至我可能只是輕輕提過一句,我也沒說過。譬如我曾經問過她,為甚麼你這麼想做電影編劇?很好做嗎?又或者,她曾經寫過小說,後來她又想把那部小說變成一個電影劇本等。當然,那是跟成品的整個主線太過不一樣,但是她在電影公司裡工作也是訪問裡一個重要的階段,不過她已經全部放下,而沒有在今次展覽裡出現。

看回這些片段,Sharon有沒有一些很特別、感受很深的啟發?

Sharon:其實真的有,我發覺自己原來去了很多地方。如果說到領導人的辦公室,有克裡姆林宮、白宮、紫光閣,還有歐盟總部、唐寧街等。如果很個人的感覺,我真的覺得原來上半輩子都去了很多地方,做了很多事情。但如果從一個公眾的角度去看,我便覺得香港在過去十多二十年所經歷過的,都真的不容易,所有東西真的得來不易。

當這些親身經歷變成了作品,呈現了新的視點後,你的感覺是怎樣?你剛才提到的那種距離感,是一種很熟悉的還是全新的感覺?

Sharon:我覺得很新鮮。對於我來說,雖然他是舊聞和經歷了這麼久,由輝哥的視覺再去看那件事,完全是一個很新的視點。為甚麼這個新的視點會讓我覺得很興奮呢?其實因為,我把這些舊聞和我現在的生活、現在的社會狀況都掛鉤到,我不覺得他是舊。雖然它確實是來自二十多年前,但是由他的視覺再去重組、重整、重編,再重新畫出來的時候,你不覺得那些東西是過時,反而你會覺得跟你現在的生活息息相關,當中在說的東西,你都可以理解到。

這是我沒想過會有的效果,可能你會覺得挖舊東西出來就是舊東西、舊照片,但是真的不是。經過他的消化後,那件事是變了一個很有共鳴,今時今日生活在香港或者在這個社會狀況里,很有共鳴的一樣東西。

經過今次合作後,自己對於「保存」有沒有新的體會?

Sharon:其實這次也是一個很好的提醒,就是我要保存得更好。其實我很容易扔棄東西,我就覺得真的要像他(輝哥)一樣…. (輝:不是吧,我剛剛才說要扔棄東西) 有時候真的要保存,可能你當下覺得也沒甚麼價值,但是原來過了一段時間之後,其實那個東西會很有價值。所以我現在會覺得,不僅是新聞的東西,其實還有很多如書本,有很多書之後可能真的沒有了,現在我就會好好保存下來。