馬格蘭法籍攝影師Bruno Barbey半個世紀以來行一直透過鏡頭行走世界,見證許多重大歷史事件,而當中最廣為人知的作品,可說是在中國拍攝逾四十年的一批彩色照片。

十六歲時已懂得駕駛小型飛機的Bruno Barbey,希望以傲遊世界各地為目標,本想成為飛行員的他,發現攝影可以遇見更多的人,便改變主意拿起相機,當上一名攝影師。1961年至1964年間,Barbey受美國攝影師Robert Frank的《The Americans》啟發,走遍亞平寧半島捕捉意國人的民族精神面貌,最後結集成《The Italians》。因為這系列寫實的黑白照,成就他在1964年被邀請加入馬格蘭攝影通訊社(Magnum Photos),後來在1992至1995年間更出任通訊社主席一職。在黑白攝影當道的年代,加上當時的印刷技術有限,相比起其他馬格蘭其他攝影師,Barbey是最早拍攝彩色照片的其中一員。這其實與他的成長史相關,生於非洲北部的摩洛哥,童年在如此斑斕國度長大,使他自小對色彩培養了過人的觸覺,後來他也多次重返摩洛哥進行彩色拍攝。

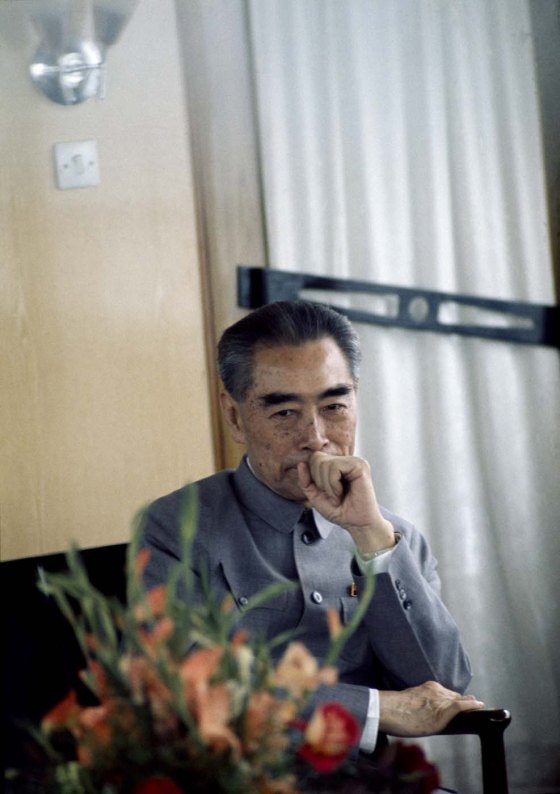

Barbey並非首位踏足中國的攝影師,卻是首位以彩色菲林拍攝這片神州大地的馬格蘭攝影師。1973年文化大革命時期,外國人很難取得中國的簽證,Barbey以時任法國總統龐比度隨行傳媒的身分首次踏足中國,在五天時間裏,拍攝許多龐比度與周恩來總理的會面情況,也拍攝紫禁城、解放軍儀仗隊、社會主義宣傳標語、幼稚園及北京街頭等,展開了他與中國逾四十五年不可思議的影像緣。

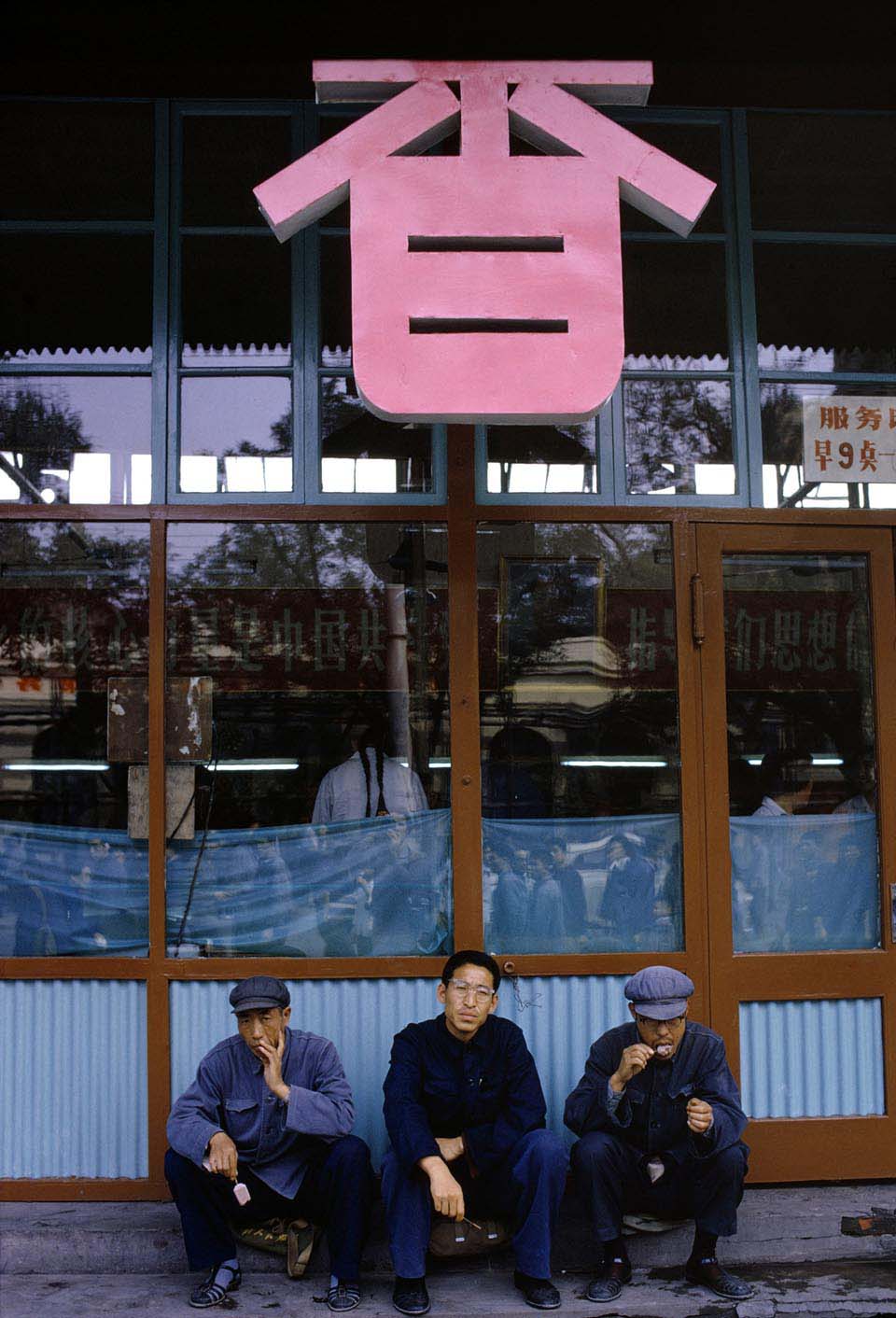

直到中國改革開放後,Barbey在1980年重返中國,來到四川、上海等地。在四川的小村莊,人們見到這位拿着相機的外國人,紛紛投以奇異的眼光,甚至跟隨他的腳步,追看一會。他的照片呈現中國當時的社會面貌,人們踩着單車,穿着樸素的藍色或灰色工人服,很多地方仍豎立毛澤東雕像,標語上寫着「為實現四個現代化努力奮鬥」,中國近幾十年的變化巨大,早已消失不見的樸素畫面,只能在Bruno Barbey的彩色照片裏尋覓。