我們大部分人或許都聽過LGBT,也可能了解四個英文字母各自代表的性向身份認同,但近年來這個詞彙都不斷進化,開始出現「Q」、「I」、「A」等等。當中的「Q」代表著「酷兒」(Queer)身份和社群。「酷兒」這個概念讓人最困擾的莫過於它不像「Gay」、「Lesbian」、「Bisexual」和「Transgender/ Transsexual」有清晰易明的身份象徵和意義;相反,「酷兒」沒有定位,也沒有提供二元框架讓大眾簡易瞭解。適逢同志驕傲月,筆者有幸訪問三位來自不同文化背景的酷兒和女性藝術家,包括Doron Langberg、Luis Xertu和張爽 (Stella Zhang),透過當代藝術讓大家能夠深入認識「酷兒」所謂何事。

Luis Xertu. Courtesy of the artist.

Stella Zhang. Courtesy of the artist and Galerie Du Monde.

當我問三位藝術家「酷兒」謂何物,來自以色列,現居紐約的Doron Langberg便率先說:「對我來說,酷兒的意思便是生於一個與我的慾望軌跡相反甚至是敵對關係的世界,而我們的法律建構、宗教、流行文化和社會家庭互動能夠充分反映出這種情況。酷兒也同時代表成為一個充滿各種抵抗和頌揚、橫跨數十年甚至幾世紀的文化的一部分。」另一方面,來自墨西哥,現居荷蘭的Luis Xertu思索良久後說:「我之前曾經花上很多時間思索酷兒的意義,因為我並不是那種很嬉皮、時髦的酷兒個體。但是,我認為自己非常酷兒。酷兒對我來說是存在於一個猶如現實世界的平衡時空、自己所創造的小宇宙。我解構社會所強行賦予在我身上的價值和認知,並重新建構屬於我自己的一套規則。雖然我一些想法都跟社會主流不謀而合,但我都是有意識地選擇如何成為現在的自己;而如果我選擇改變主意我也不會猶疑不決,這對我來說是酷兒。」

談到「酷兒」概念和思潮,雖然有時並沒有與女性主義一同討論,但其實兩者之間有很多關聯。來自北京,現居三藩市的張爽(Stella Zhang)告訴我:「女性主義和同志平權都是為了扳回現實中的不公平。霸權存在於社會現實的各個層面,這個世界也集聚了各種問題和脆弱,我們都無法遠離和逃避,只能面對它並以自己的方式和權利商討。作為一個藝術家更是需要關注那些容易被忽略的現實和細節,為自己和弱勢群體尋找一個表達的出口。每個人都是脆弱的個體,我們需要用藝術為更多的人延伸出一個空間,去紓解現實中的種種焦慮,接受自己的不完美。」那作為一位女性藝術家,張爽又怎樣詮釋「酷兒」或「酷兒特質」?「不同的地域和時間對『酷兒』的理解應不盡相同。人的性特徵不能夠簡單地限制在同性和異性之 間。『酷兒』身份多樣,具有流動性的社會性別認同。作為性少數的群體,『酷兒』是對傳統的性和性別觀念界定的不服從。『酷兒特質』具有反叛主流的意識。」

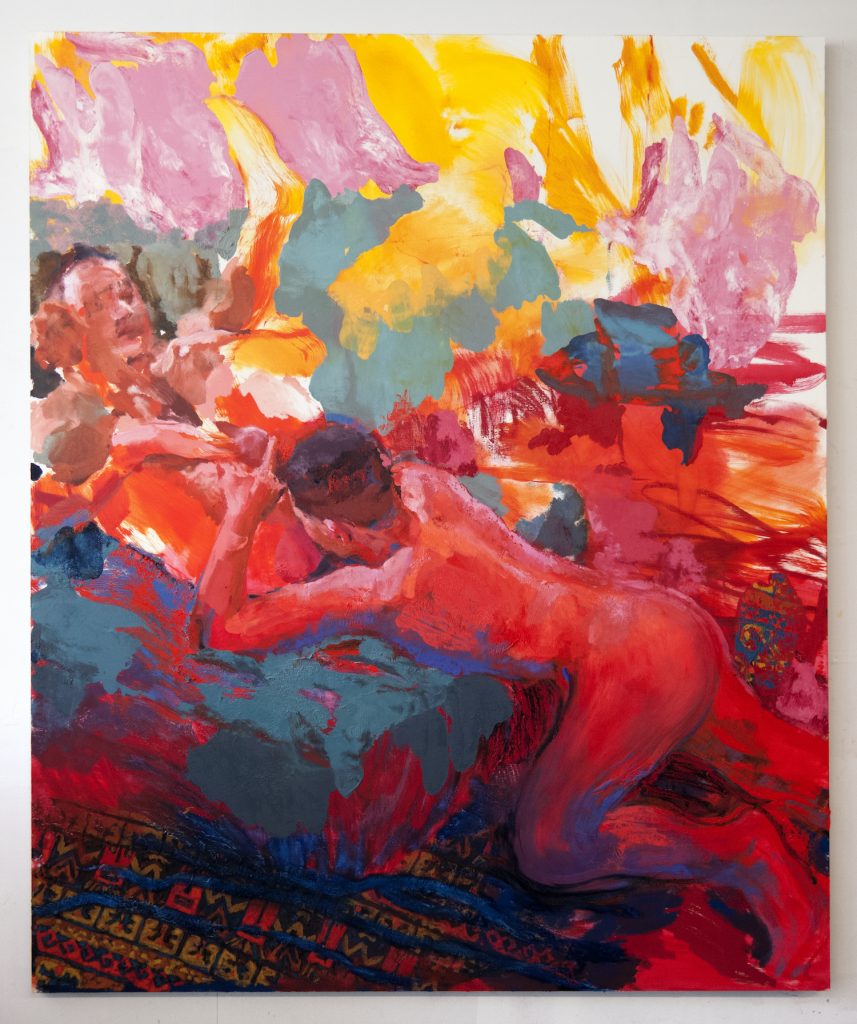

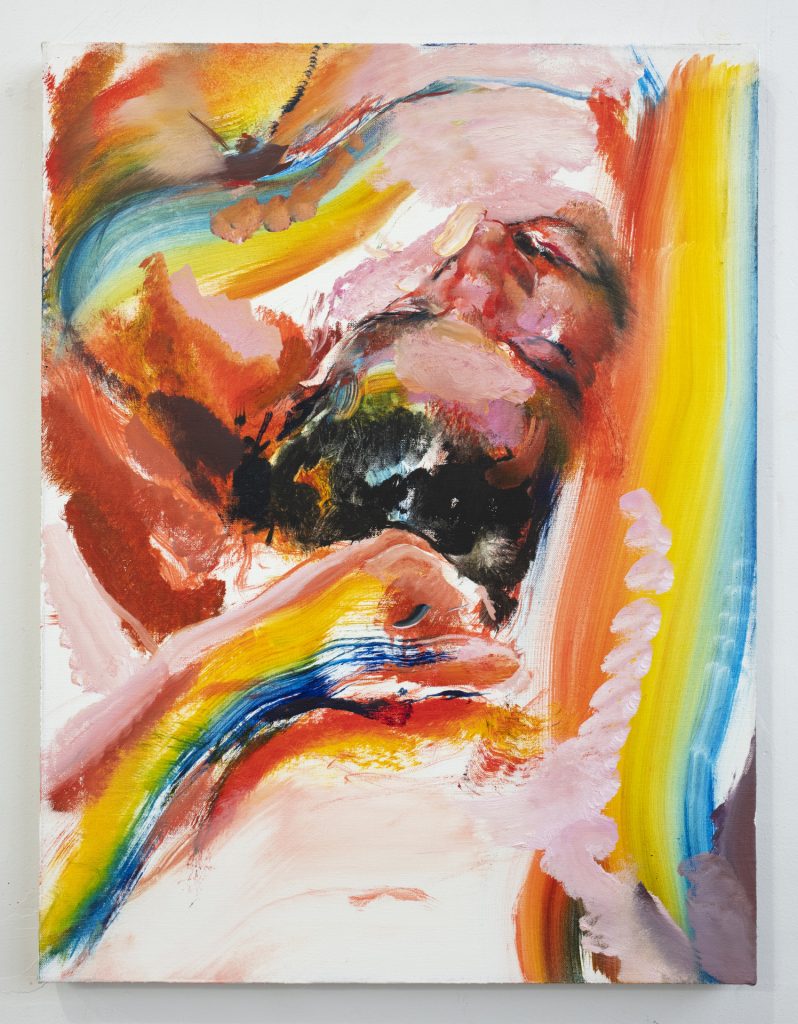

In my Lap 1, 2020, Oil on linen, 24″x18″. Courtesy of the artist and Victoria Miro Gallery.

藝術品從來都是反映藝術家心理狀態和社會實況的一面鏡子。在Doron的創作中,不難發現酷兒親密關係和愉悅是他著重的元素。 他說:「重點探討親密關係和愉悅能夠讓我描繪這些經歷中不同層次的情緒,同時亦凸顯差異性;我希望能夠擴大我們理解酷兒經歷的想像和承認酷兒社群的真實生活經驗。為了引起同理心層面的聯繫,我的繪畫都與身體和身體感知息息相關;例如,油彩的質感讓人聯想起地毯;顏色配搭影響營造的溫度、一個姿勢則喚起一種觸感和速度。繪畫大部分人都共同明瞭的概念—— 親密感和愉悅 —— 或許能夠使大家更深入認識和接受人與人之間的差異。」沒錯,其實觀眾如細看Doron細緻的作品都會從中感受到一絲喜悅。他說:「我認為藝術能夠捕捉貼近現實的人生經歷。梵高、皮爾·波納爾(Pierre Bonnard)、或愛麗絲·尼爾(Alice Neel)等大師在描繪一個物件或人物時,我都覺得呈現的都比現實更栩栩如生。藝術就是能夠這麼浪漫、這麼樂觀;它不單讓藝術家能夠描繪世界,更能為世界帶來改變。」

如想目睹Doron的作品的風采,居住在英國倫敦的藝術愛好者可於九月在Victoria Miro畫廊參觀其個人展覽。

Luis在繪畫之前在過去十多年都專注創作舞台海報,當時也因此開始探索一個很難以數碼或版畫技術複製作品的方法。「我開始以植物入畫,因為這種媒介都會驅使觀眾從各種距離角度觀察其產生的細節。版畫是無法做到這一點的。隨後,我發現原來以植物作創作媒介還能有第二種特色:當它們慢慢地乾掉衰壞,植物都反映出時間的轉逝;這種無法推測的創作方式讓我非常著迷。我開始創作繪畫的時候通常會將人物設置在『中立』、沒有跌序的自然環境,可是,每個人物都會嘗試成為各種原型:有些是我們性格的反射、有些動物則處於戰鬥或逃跑反應、有些則是被遺棄的物品。他們都散發著一種神話般、神聖的氣場,象徵著一些高於我們存在本性的超我。」

三位受訪藝術家之中,筆者對於Luis的背景最為有興趣。在2004年由墨西哥毅然搬到荷蘭居住和工作,究竟兩個國家之間在看待酷兒社群的態度、同志平權、和酷兒真實的生活經驗等方面有什麼不同?Luis說:「當我還在墨西哥時,那兒的地下同志文化非常多元;但是同志文化依舊難以打入主流文化。我來到荷蘭時就彷彿踏上時光機來到未來般,人們都好像賦有平等權利和在社會中能夠佔有一席。某一刻我甚至認為同志文化會因為我們大多數都能夠同化於社會中而逐漸消失。」可是幾年過去後,Luis有另一番體會。「我認為自大是我們最大的敵人。荷蘭人好像都對自己開明開通的想法感到過分自信,從而導致自己無法察覺在平權依然有一段距離,也無法抱著更開放的態度認識LGBT社群不同層面。相反,雖然墨西哥社群一直經歷各種掙扎,但依舊能夠迅速地辨識不平等的方面。荷蘭人很理性,墨西哥人則傾向多姿多彩地表露他們的情感。雖然我間中都惦記墨西哥城街頭的詩情和活力,但我也必須提醒自己在荷蘭生活感到更安全。」

Luis在今年七月Art Rotterdam藝博會會展出數張同樣以植物入畫的作品,住在荷蘭的讀者不妨入場參觀。

張爽其中名為《0-視點》的系列所呈現的意象猶如皮膚正在撕裂、擴張、拉扯的過程;亦能夠看得出與女性性器官有一定關聯。筆者好奇問藝術家究竟怎樣創造真實度那麼高的作品,張氏告訴我:「我總是對具有彈性的、不固定的美感有興趣,我喜歡選擇柔軟平凡的布作為創作材料,那觸感與身體貼近,猶如自己的第二層皮膚,材料和表現方式是為了適於表達內容,在製作過程中常會有種感受到能量由內而外的釋放。我透過切剪、縫製、並在拉扯過程中填充有彈性的材料造成一種視覺觸摸感,讓作品內部具有如同探索身體內的張力和活力;之後會用多層的膠和顏料把這種能量封鎖在繃緊的畫布其中,從而產生某種爆裂無聲的瞬間感。我喜歡直接單純的表達方式,提煉出盡可能極簡的元素來表現主題,摒棄不必要的修飾,保持作品的清晰度,把握更為本質的內涵。」

0-Viewpoint-3-1, 2010, Mixed media, 152 x 122 cm. Courtesy of the artist and Galerie Du Monde.

身體在她的藝術創作中也佔了重要的一席:「我的作品中有很多圍繞著身體的表現,表達的是身體物理和心理層面糾纏的狀態,是對社會現實的一種回應。我們的身體是有智慧的,是感知,情緒和記憶的綜合體。在我的創作中,身體作為感性媒介和外界發生著聯繫。對女性身體的表現更像是一種女性凝視,是把目光投向自己,關注自我的存在,並且視具備這種權利為當然。」那作為一位亞洲女性藝術家,張爽又怎樣看待自己的身體?「女性的角色轉換頻繁穿梭。在日常生活之中,女性身體一直成為被物化和慾望消耗的對象,性是女性身體和生命中不可迴避的焦點。女性只有在意識到自我主體性時,才會在真正意義上書寫女性生命的敘事,拓寬對生命的想像力才會催生出自發性的創作。作為一個亞裔女性的身份實際承載了種族和性別的重疊邊緣化。所以身體的主體性意味著自身定位。對我而言,以身體為基點的創作是一個積極的移動力量和創作的原動力。」

張爽幾幅《0-視點》系列的作品現展出於香港Para Site藝術空間,本港的讀者有興趣可以到場參觀。