TEXT Dawn Hung PHOTO Courtesy of Archivespierrecardin

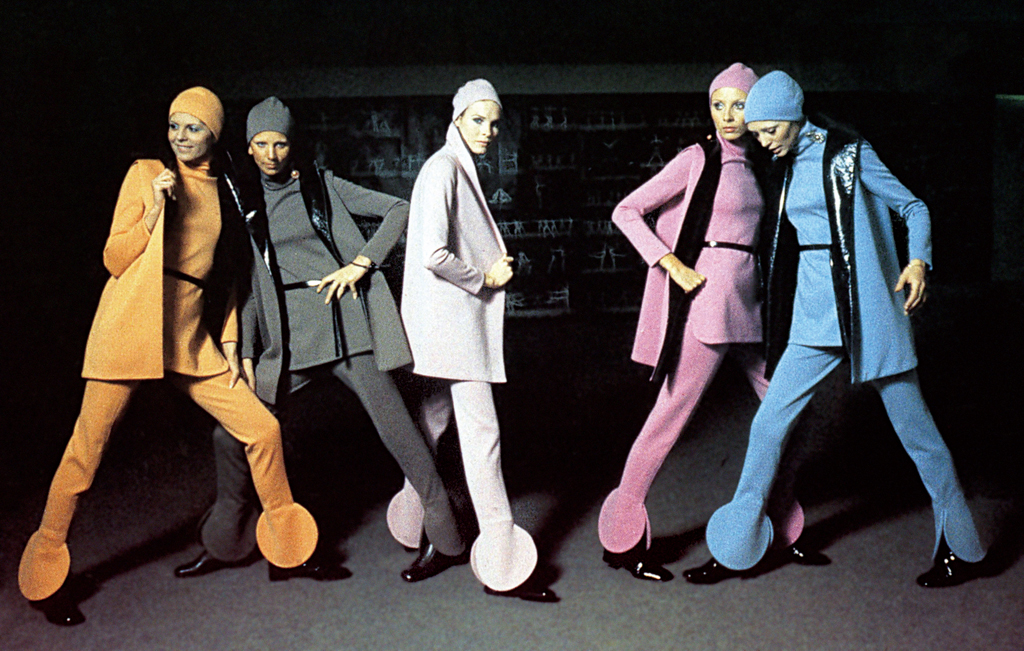

1968年,Stanley Kubrick的《2001大空漫遊》正式上映。而在2001年20年後的今年,我們的生活沒有演進成電影中的模樣。至少,Elon Musk仍在進行他的SpaceX計劃,穿梭太空的生活尚在比萌芽更初始的階段。未來觀感,亦由全正面的Utopia,分流到Technotopia、Dystopia及Posthuman等各個可能。早前逝世的Pierre Cardin,亦與Stanley Kubrick一樣深受1960年代的Space Age所影響。小至以50美元買通NASA保安偷著Neil Armstrong的太空服,大至創造了一系列未來時裝及家品,讓人反思在迷惘的當下,我們該如何步向一個怎樣的未來。

時裝界的太空競賽

對Pierre Cardin的認識,是小時候看到的特許專利生活產品如電飯煲,又或是在出口店看到領呔及裇衫,與大部份香港人一樣。產品專利大多只以其商標作點綴,與本尊設計風格並無關係,只是唯利是圖的營商手段。其後到法國出差跑時裝周,如在騷與騷之間路過Rue du Faubourg Saint-Honoré旗艦店,才有機會看到時裝及家品的真身,但設計早由Futuristic老化為Retro Futuristic,過氣,但在1960、70年代影響深遠。當時人們憧憬未來,被蘇美太空競賽中的簡約、基礎圖型及流線美學所影響。當年,除了法籍意裔的Pierre Cardin,法國的André Courrèges及西班牙的Paco Rabanne亦有參與這個時裝界的太空競賽。相對而言,生於威尼斯、原名Pietro Costante Cardin的Pierre Cardin相對地成功。雖然2011年他曾嘗試賣盤,但直至他離逝為止,公司仍在他名下,相對於由François Pinault持有的André Courrèges,Puig所有的Paco Rabanne,又或是其他法國一級品牌如Louis Vuitton、Christian Dior等,算是少數能獨立營運的法國品牌。

於少年時因為逃避第一次世界大戰與家人流亡到法國的Pierre Cardin,先在位於Vichy的西裝店Mandy’s學師。其後1945年到巴黎,曾效力Jean Couteau及Christian Berard製作《美女與野獸》的戲服,亦為Paquin及Elsa Schiaparelli工作。1946年,他到Christian Dior作裁縫,直接參與了於1947年推出的New Look、Bar Jacket的製作。及後到1950年Pierre Cardin自立門戶,是由Dior先生直接打本,亦催化了Pierre Cardin及Yves Saint Laurent的世仇關係。

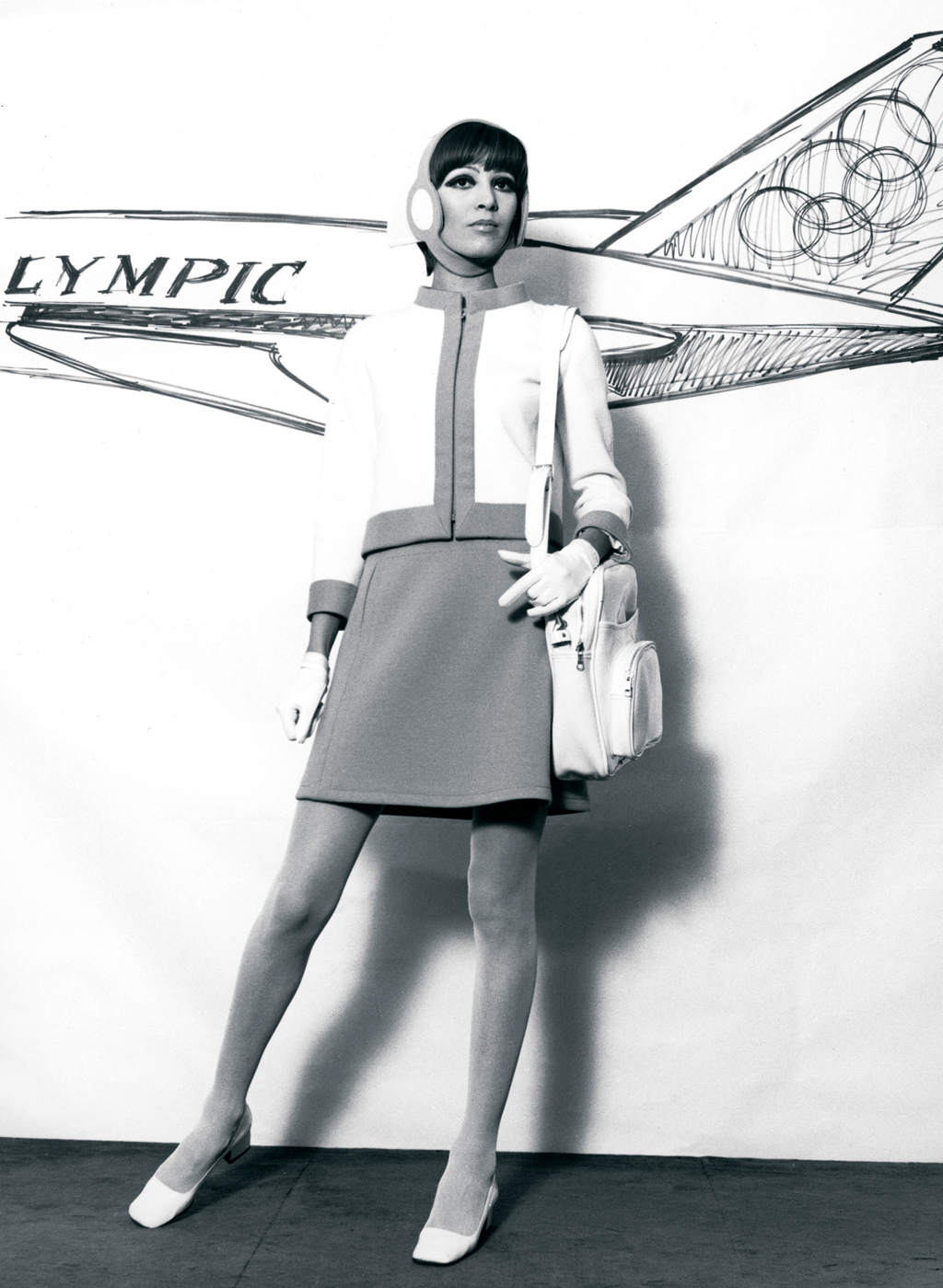

1969

1969

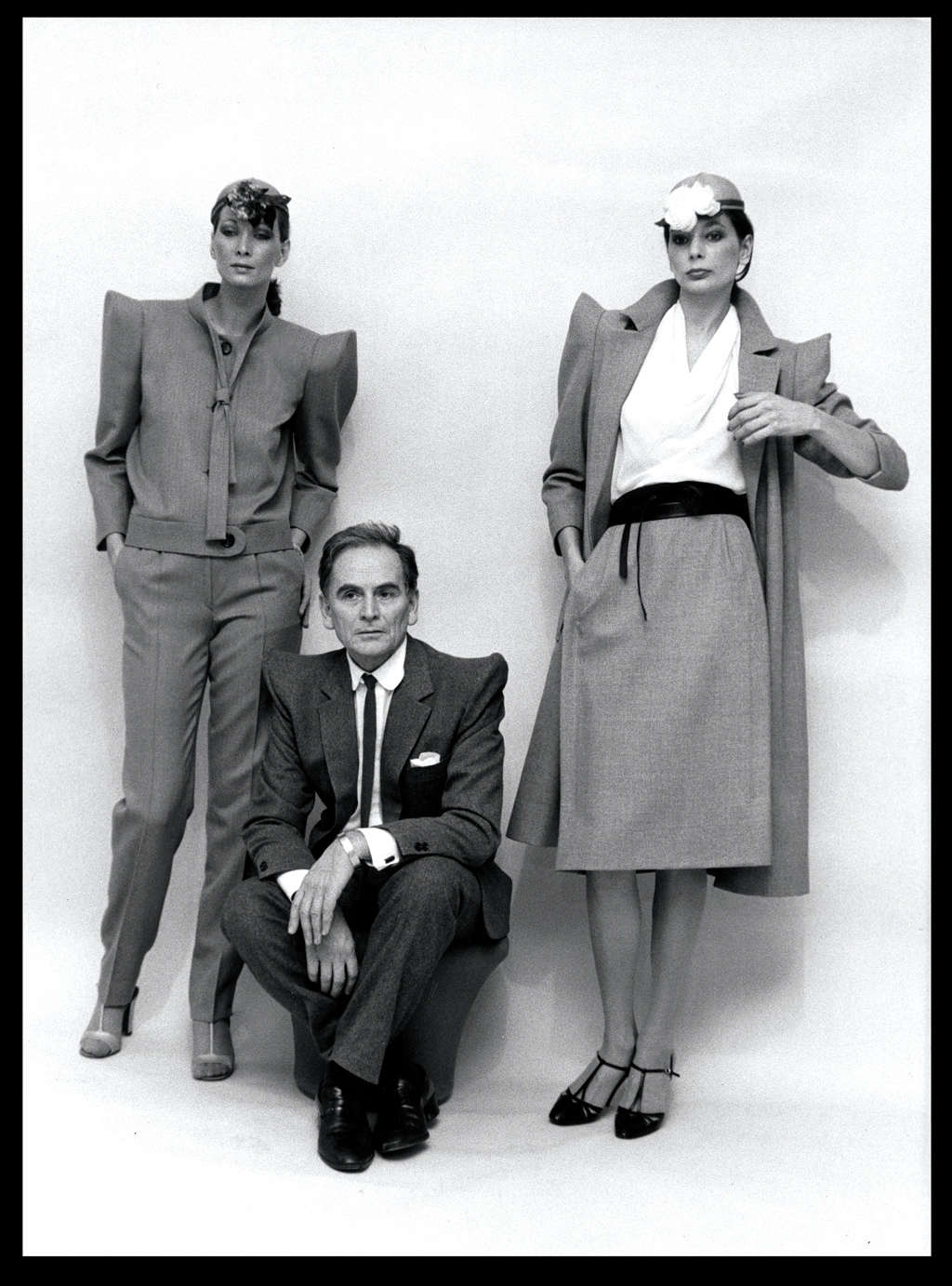

1971

時裝族譜

表面上,Pierre Cardin與當下的時裝界無甚關係。但撇除Space Age的表象,設計上他的作品極具參考價值。如Alexander McQueen生前的耍家之作Balloon Dress,與Pierre Cardin於1954年設計的Bubble Dress互相呼應。門徒Jean Paul Gaultier為Hermès所設計的熱賣Batwing針織,亦看到Pierre Cardin的倒三角幾何元素。美國的ASFOUR(現ThreeASFOUR)不少服裝及當年的IT bag Circle Bag、Thierry Mugler的倒三角男裝、Issey Miyake的百摺及彈弓衫,甚或是Comme des Garçons的反身體線條美學,都深受Pierre Cardin影響。但有趣的是當細看時裝族譜,師承Christian Dior的Pierre Cardin收了Jean Paul Gaultier為徒,而Jean Paul Gaultier亦有門生Martin Margiela,他們的Body of Work倒是各有風格,很少沾染師父的影子。但當中貫徹的,是對想像的自由。

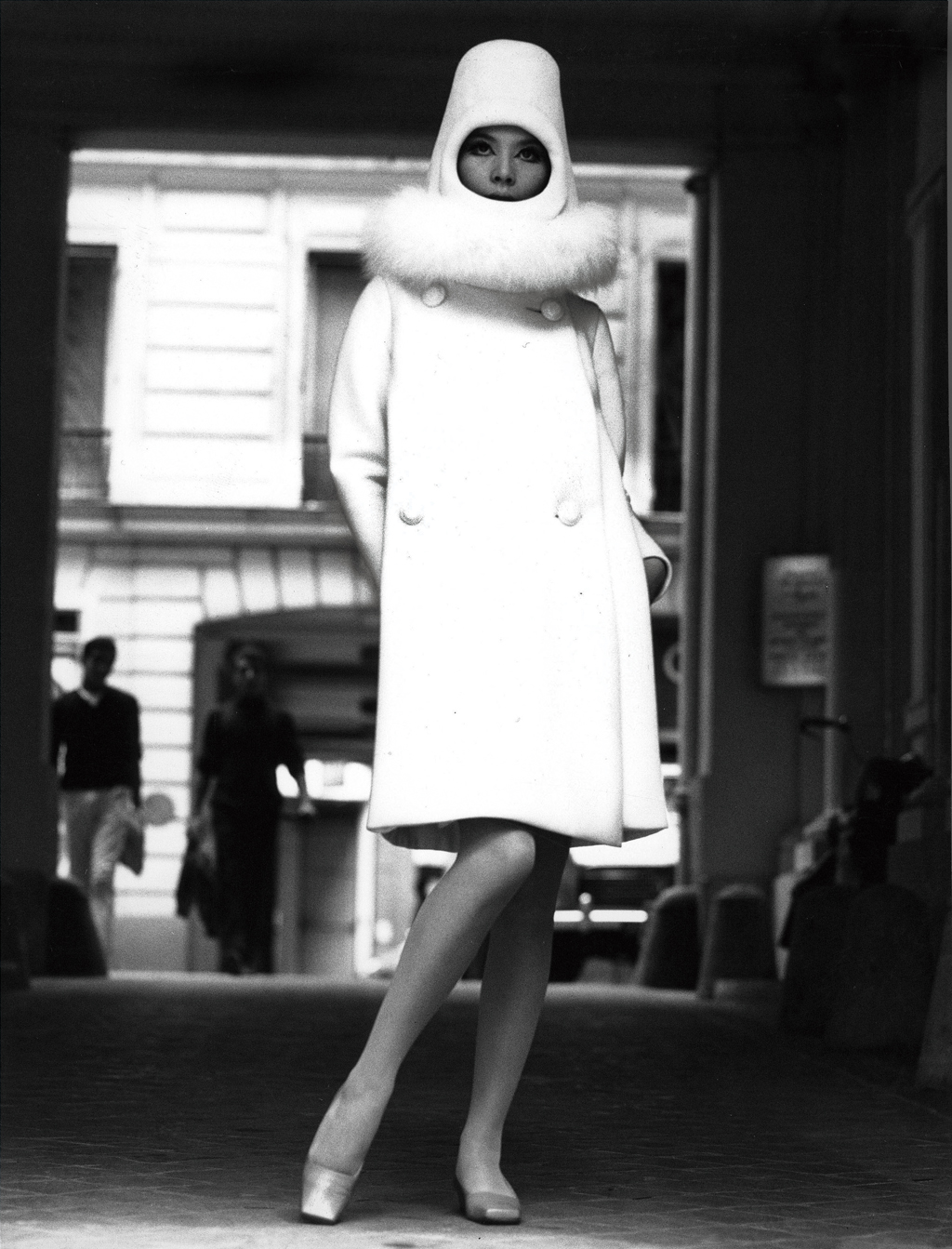

1966

1966

Pierre Cardin

1979

其放遠未來的眼界,亦改變了現有的時裝生態。除設計外,Pierre Cardin對當下最具影響力的是時裝品牌化的發展模式,將品牌覆蓋生活所有範疇。在P. David Ebersole及Todd Hughes所拍攝的紀錄片《House of Cardin》中,Pierre Cardin自己亦說時裝需要相應的生活風格作生活的脈絡,而他所販賣的800個特許經營權,不單大大提高了品牌的曝光率,亦保持營運品牌所需要的資金。雖然當年品牌因為特許產品的質素參差而為人所垢病,但其後不少品牌亦按這種模式發展,時裝王國如Giorgio Armani、Hermès,又或是Jimmy Choo的下午茶、Tiffany的餐廳,甚或是各個品牌的香水及化妝品,都是由此誕生。其後於1981年買下法國百年餐廳品牌Maxim’s de Paris的Pierre Cardin,亦套用同樣的經營模式。此外,時裝品牌推出眼鏡,模特兒國籍多元化,到當年戰後發展中國家如日本、中國、蘇聯等地開拓商機,亦由他創先河。

對未來的敏感

雖然如此,Pierre Cardin不少副線發展不俗。如建築上,他與工業家Pierre Bernard及建築師Antti Lovag合作的Palais Bulles,便成為不少時裝品牌的發佈場地。他與甥孫Rodrigo Basilicati Cardin合作、以Sculptures Utilitaires為名的漆面系列家品,都有著強烈的未來感。他早於1970年代的設計亦影響不少產品設計師,如曾短暫入室的Philippe Starck的科幻家品,又或是細看Ron Arad於1997年設計Tom Vac Chair如何受他於1969設計的明線圓領外套。細看歐洲的家品發展,Pierre Cardin的先幾何後功能的設計手法,比起Ettore Sottsass的Memphis Group早了10年。

commode demi-lune

meuble tête de lune

在《House of Cardin》中,有一段小注腳,問Pierre Cardin保持青春的秘密是甚麼。他的回答是工作。直到他離世前,他仍在努力實踐他眼中的未來,如在90歲時計劃在威尼斯起酒店Palais Lumiere,又或是在巴黎近郊小鎮Houdan建立文化中心。Pierre Cardin有對未來的敏感,亦有著相應的行動力。他後來的設計可能過氣,但他作為時裝生意人的敏銳實在是無出其右,絕不過氣。