ART BASEL香港展會今日正式向公眾開放,今屆有來自42個國家和地區的240間藝廊參加,其中有32間來自香港(或在香港設有分部)。一些關於香港人集體回憶與歷史片段,亦在這國際級盛事中出現。各位本地藝術迷大概對這些畫面心領神會,勾起對舊時代香港的記憶。

photo OiyanChan、yui、courtesy of Blindspot Gallery & 黃進曦

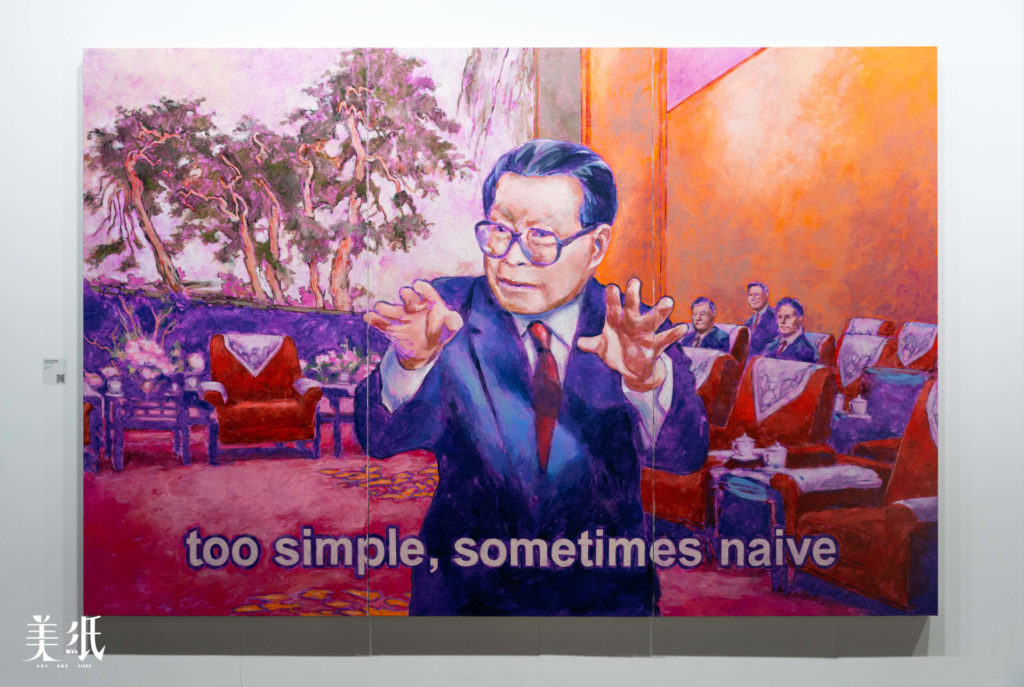

SC GALLERY ——周俊輝

本地畫廊SC Gallery在ART BASEL展出香港藝術家周俊輝在Insights單元展出的特別項目「Interview the Interviewer II」,作品由周俊輝對香港知名前新聞記者張寶華的採訪中展開,並結合對千禧年前後香港新聞史料的研究,通過整合私人檔案、報紙剪報、電視影像、網絡迷因及香港電影片段等,構建了一個多層次、整體性的繪畫語言實驗,探討媒體、歷史與個人記憶的交匯及其在藝術表達中的轉譯。

會中展示了周俊輝描繪的一些香港重要片段,《1997年的香港會議展覽中心》描繪了香港主權交接儀式,中英兩國旗幟懸掛在會場中間,兩國都派出了儀仗隊和軍樂隊,江澤民和查理斯王子分別致辭,香港的發展從此進入一個嶄新的時代。另一畫面聚焦江澤民,當時是2000年10月,江澤民不滿當時仍任職記者的張寶華的問題用詞,而斥責對方「too simple(太簡單),sometimes naive(有時幼稚)」,畫面後來成為經典迷因。另外也有一些小尺寸的作品,紀錄下一些之於香港重要時刻的新聞片段。

周俊輝透過這些畫作,去討論個體化的去歷史化和再歷史化探索過程中的種種可能,討論藝術如何可以回應個人回憶、集體記憶與當下現實的某種幽靈般共存狀態。 他之前接受《美紙》訪問時解釋:「其實有趣的地方是以前的一些新聞都變成了舊聞,譬如她(張寶華)分享當年在北京把影像帶回來香港,所謂的即時都已經相隔四、五個小時,而當這個『即時』的影像現在成為我的素材時,都肯定已不再是新聞的故事;不僅是那個故事,而是背後的意義,當我們在今天回看時,又有甚麼變得不一樣?或者,有些甚麼是當日教會了我們而是大家都沒有留意呢?甚至,我畫了一些電影畫面,當電影拍成之後去到今時今日,那個影像、那段歷史裡面產生了甚麼意義,這些都是我平常創作時都會想的東西,也是我一向對『影像如何說故事』很感興趣的事情。」

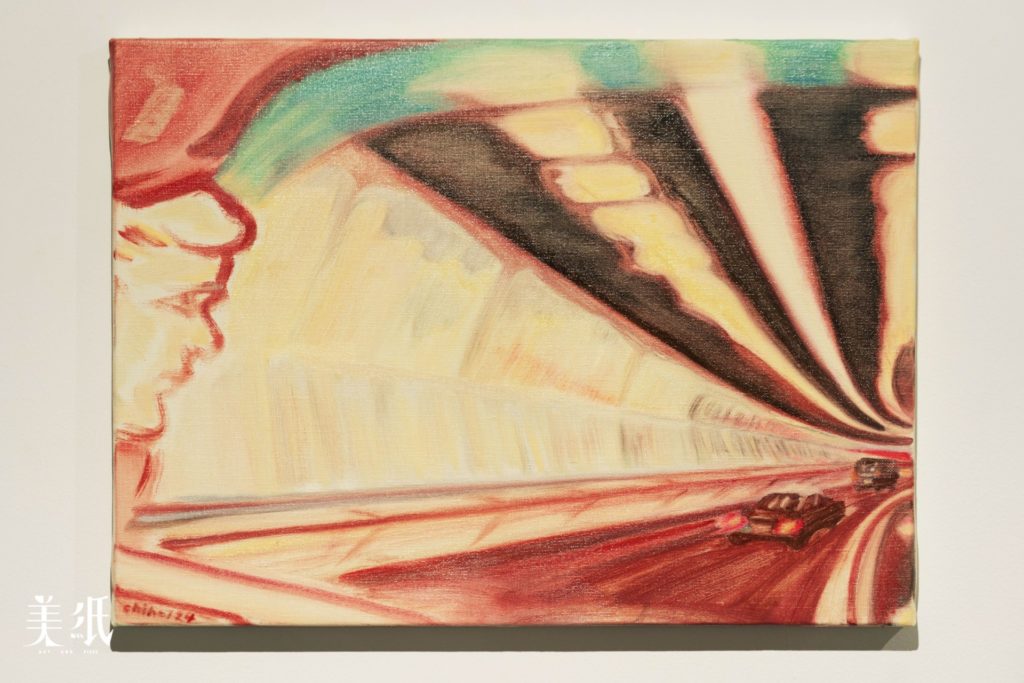

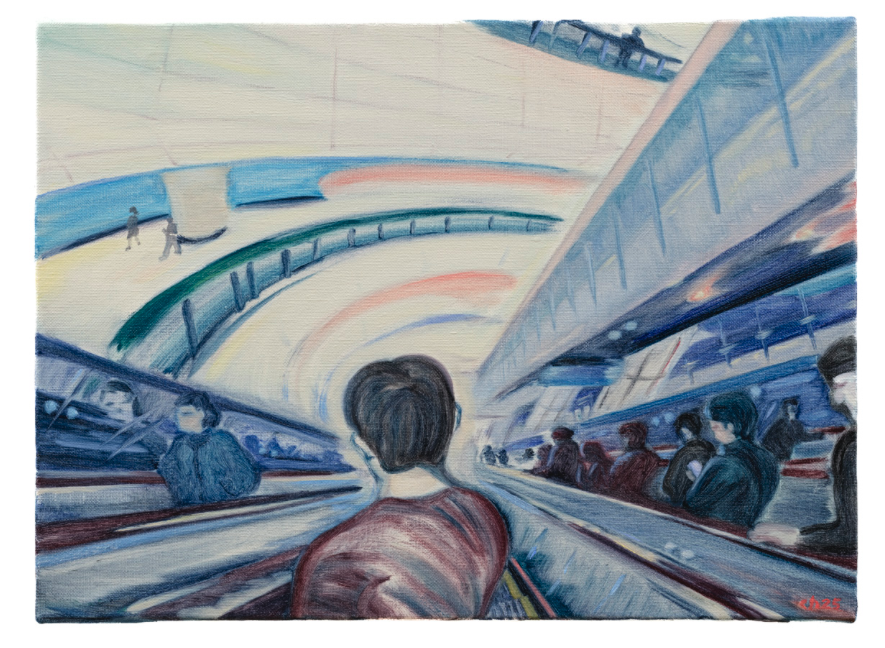

BLINDSPOT GALLERY—— 智海

刺點畫廊今年呈現藝術家陳維、鄭燕垠、智海、莊偉、何兆南、廖逸君、劉艾真、任航、單慧乾、蘇詠寶、徐世琪、西亞蝶、楊裕然、楊東龍、楊沛鏗、張文智及鄭皓中的作品。 當中本地藝術家智海的畫作,其實於去年6月在刺點畫廊舉辦個展《餘地》,當時已經收錄了會上展出的作品《沒再搭地鐵的男人》,至於展會上另一幅《下行》則是本年的新作。兩作都呈現出早年移居台灣的智海在對香港的「新印象」,在他移居前,金鐘站尚未接通東鐵綫,而且整個車站都仍未翻新,沒有現時那道「通天電梯」。

智海去年受訪時介紹過:「《沒再搭地鐵的男人》這幅畫描繪的是紅隧。我在疫情之後回來香港,最震驚的是東鐵綫通車可以去到金鐘站。因為我從小都是住上水大埔長大的,如果要出九龍跟港島不是去紅磡轉隧巴,就是在九龍塘轉線去金鐘站。現在整個體驗好像縮小了,是頗大的文化衝擊。紅磡站這幾年都裝修到沒有火車站的感覺了,變成一個普通的地鐵月台,不再是小時候『坐火車』的那感覺。那種車廂昏暗的氛圍,其實是接近以前坐長途巴士睡到一半,在隧道裡頭醒來,被隧道頂上的燈光閃到的那很迷離的狀態,所以就用了這樣的顏色去表達。」

日月星酒吧——黃進曦

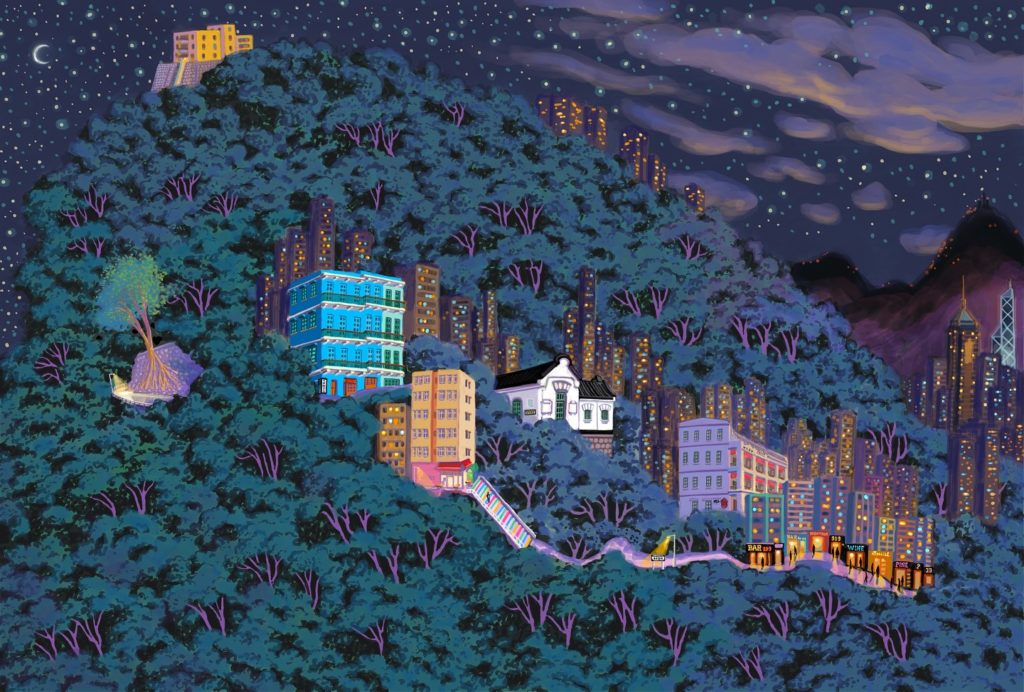

除了掛在展場的作品,場內亦都有另類方式展出香港的風貌。今年ART BASEL香港展會,旅發局以「大城小區」為主題,呼應巴塞爾、巴黎及邁亞密海灘三個展會,設立沉浸式酒吧體驗區。香港展區打造的「日月星」酒吧,特別邀請本地藝術家黃進曦創作酒吧外牆。黃進曦結合自己在灣仔的種種經歷和回憶,描繪了新作《灣仔的動與靜》,一段從天星小輪開始的城市漫遊:維多利亞港的天際線從白畫漸漸轉入夜色,畫面移向灣仔區,呈現了區內地標一一藍屋、和昌大押、老街的石牆樹,與現代化的會展中心相互輝映。畫作中的茶餐廳、彩虹樓梯等傳統景致,與日街、月街、星街等現代街區交織在一起,展現出新舊共存的獨特風貌。

這幅作品與黃進曦2024年創作的《這天星際浪漫》互相呼應。藝術家從太空俯瞰香港,受到太空紀錄片的啟發,把天星小輪想像成在星海中航行的太空船。畫中,香港的各種元素化身為天上的星體,與點點流星一起在城市上空翱翔,用一種充滿想像力的天文視角,把香港的昔日今朝連結。