即將走過二十個年頭的浪人劇場,今年可說驛馬星動,5月先把《暗示》帶到「會昌戲劇季003」演出三場,接着剛於8月攜《一劍蜀山》參與「愛丁堡國際藝穗節」,一口氣演出十五場,貫徹從香港出發到處闖的「浪人」精神,收穫豐富,「很想把有香港特色的作品,帶到不同地方演出,讓更多觀眾認識我們的文化、根源、血脈。」浪人劇場藝術總監譚孔文,希望繼續把香港文化、香港文學,以當代劇場的方式,向外輸出。

文:黃子翔 圖:Desmond Chan、浪人劇場

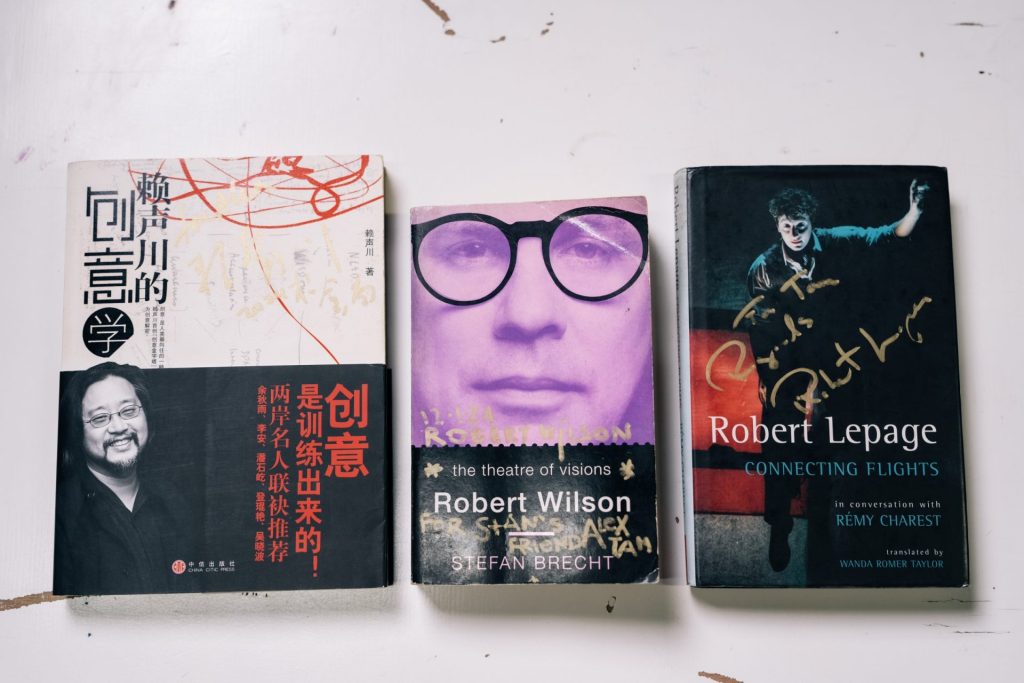

戲劇小鎮上演媽姐故事

位於江西的會昌,近年由當地政府和著名戲劇家賴聲川,重新規劃戲劇小鎮,設有多個劇場,還有戲劇技術學院,「會昌戲劇季」迄今已舉辦三屆,曾邀Robert Wilson、Robert Lepage等劇場大師製作演出,名聲逐漸建立起來。譚孔文去年在HKPAX認識了會昌戲劇小鎮的同事,後來到訪當地,跟賴聲川碰面,促成今年的演出計劃,「兩度踏足會昌,有種莫名的親切感,加上穿州過省、長途跋涉,甚有靜修的感覺。」

5月在當地演出的《暗示》,為浪人劇場的創團作,是一個關於媽姐的故事,主題圍繞孤獨、寂寞,「我是順德人,順德當年其中一個『特產』便是媽姐,我曾有親戚為大戶人家當媽姐,對媽姐穿白衣黑褲、梳起不嫁的印象深刻,於是邀請王敏豪撰寫文本及演出。」二十年後,來到會昌,他重新整理文本,把原本一小時三十分鐘的戲,濃縮為四十五分鐘,又增添現場音樂,令舊作煥然一新,三場演出座無虛席,又設演後談,觀眾反應出乎意料的好,也因為有粵曲播放,烘托香港上世紀六十年代氛圍,讓不少觀眾勾起情懷,「相信年輕一代已不太知道『媽姐』了,對他們來說也頗新鮮。」

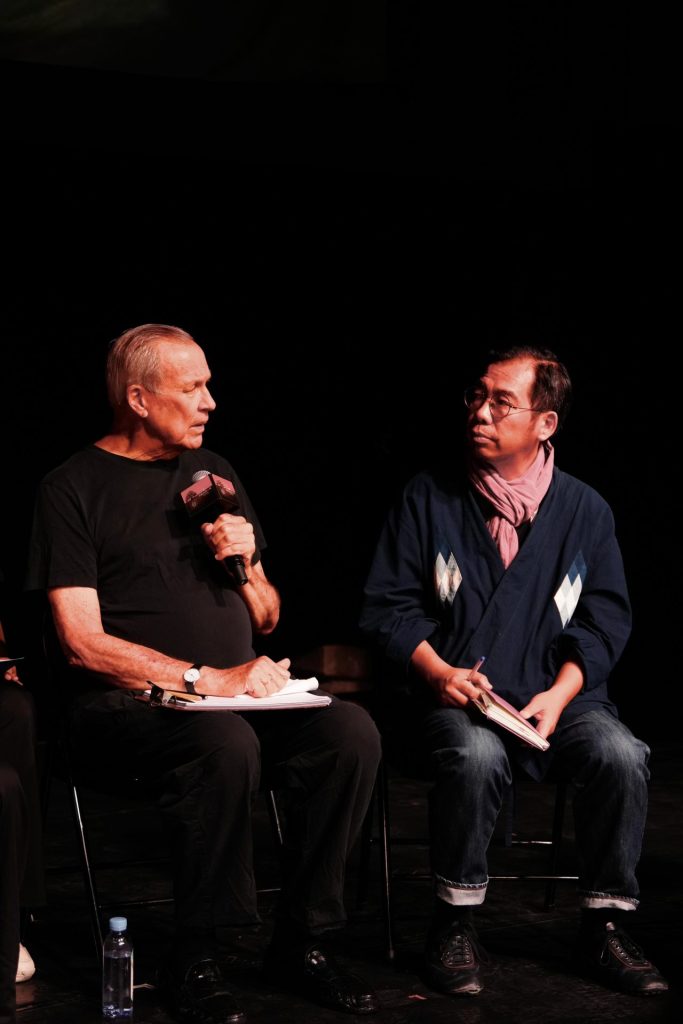

除了演出,他還在會昌多逗留六天,觀摩其他作品,包括曾擔任會昌戲劇小鎮駐鎮藝術家的Robert Wilson經典作品《哈姆雷特機器》中文版,還跟其他創作人一起參與分享會,近距離與Robert Wilson接觸,坦言對他有重新理解,「過往只從舞台作品認識他,感覺到他對藝術的精準,創作充滿個性,但當真實接觸他,發覺他原來是一位熱情、充滿童趣、極有人情味的藝術家。」Robert Wilson於今年7月去世,那次成了最後的相遇,譚孔文珍而重之,更覺意義重大。

《一劍蜀山》愛丁堡出鞘

從會昌回到香港不久,他們又啟程前往愛丁堡。這次已是浪人劇場第三度參與「愛丁堡國際藝穗節」,包括2019年的《無耳琴師》和去年的《暗示》,至於今年的《一劍蜀山》,其劇場電影版本,早於2020年疫情期間,在當地線上播放,獲該年Asian Arts Awards的「Highly Commended Shortlist of Finalists」,現在終於成行,促成該作首次實體演出,愛丁堡版本也作調整,譚孔文大刀闊斧把演出減至四十五分鐘,演員由六人減至四人,換上全新演出陣容,但故事骨架不變。

「去年在愛丁堡演出《暗示》,觀察所得,在歐洲做廣東話演出,有一定市場,大家都會好奇,香港以至東方的劇場美學是怎樣的,加上《一劍蜀山》有武俠元素,很香港,這種題材在舞台上也是絕無僅有,而英文名《Practice of ZEN》,也為對『禪』有概念的外地觀眾,帶來某種想像。」該劇以一班小朋友在天台上玩武俠遊戲開始,進入武俠世界,有位心水清的外國劇評人,甚至把啟德扣連起來。十五場《一劍蜀山》順利演出完畢,除了贏得Asian Arts Awards「Highly Commended Award for Outstanding Show」,還得到多位專業劇場評論員的5 Star Ratings,也獲評為「Very Good Show」,叫他喜出望外。

「愛丁堡國際藝穗節」歷史悠久,已成各地表演藝術愛好者的朝聖地,幾千個演出同期上演,選擇困難,競爭很大,他們每天都會上街派傳單自我宣傳,「面對面,眼望眼,真的有幫助。」在濃郁的嘉年華氣氛裏,派傳單也是一件有趣的事,「遊人走來跟你聊天,了解一下你的演出,之後真的來看。」跟會昌之行一樣,他們在愛丁堡除了做演出,還趁機到處感受熱鬧氣氛,欣賞演出,好像FC Bergman的非語言作品《Works and Days》、Theatre Re的《Nature of Forgetting》、The Egg and Toby Thompson獨腳戲《The Little Prince》、同樣來自香港的張雅麗《DOTS》等等,也跟不同階層人士認識、交流,讓他認識多了蘇格蘭歷史和文化,甚至覺得有點老香港色彩,「有平行時空的趣味。」

思考何謂「港味」

《暗示》和《一劍蜀山》都是廣東話作品,廣東話本來就有獨特的節奏和音樂性,「也希望演員的演出,保持一致性和真誠。」就以現場音樂、舞台調度和美學,吸引外地觀眾,他也思考何謂「港味」,怎樣從香港文化提取養份,轉化為劇場作品。

浪人劇場海外交流停不了,他們已邀得旅法華人、國際戲偶大師楊輝,一起創作及演出改編自西西同名小說的當代戲偶文學劇場《象是笨蛋》,繼續探索人偶同台的表演手法,將於11月在香港演出,如有機會,也想到其他地方,特別是法國演出,更有意思,「希望我們可以去得更遠!」