相比四年前,杜琪峯的身形保持得更好,臉頰邊緣的起角程度媲美一線小生。你不需要問的杜Sir今日做得夠好未或有甚麼秘技。他會跟你說要身體健康,從來都是運動第一,飲食第二。先要控制好飲食,再來勤力運動,尤其他有輕微糖尿,更要斷捨碳水化合物,再配合深夜十二時趁著夜闌人靜之際,獨個兒到西貢公眾場踢波猛射龍門兩小時,只要流足夠的汗吃足夠的苦頭,總有收穫,包括六十四歲仍然幾靚仔,和穿起時尚西裝特別好看。

相對電影本業,他反而並沒有周詳計畫,他拍電影最堅守的信條就是即興和自由,即興創作劇本,即興飛紙仔,即興打燈,即興做美術,即興吩咐工作人員根據他的意思改動再改動,過程或許有漏洞,卻讓他獲取控制全局的自由和動能。關於暗黑美學,他更說從來沒有深入研究,他只說好清楚甚麼是美,但大前提是要有足夠資金。有時候只需要燈泡,造就畫面反差巨大,他對於正邪的聯想會更多。杜Sir一直很清楚,在成立銀河映像之前,他只是個技術型導演,即是老闆要求他拍甚麼他都可以拍給老闆,但當中未必有個性未必有神采更沒可能有暗黑。當他直至成立銀河影像,他拍過《無味神探》,才明白自己為甚麼深愛電影,矢志要成為一位要讓美術、攝影和所有人都聽令的導演,一個控制全局的作者,暗黑力量自然會跑出來。

杜琪峯式暗黑美學,現在回想起來,與深水埗、旺角、九龍城寨成長大有關係?

我不太明白暗黑美學,也不會刻意去想。可能我喜歡contrast較大的畫面,不喜歡較平的,平的不代表不好,但個人來說,在大contrast畫面我的聯想力較豐富。看得清楚反而沒有較多聯想力,而黑與白,可能代表了正與邪,有規矩與沒規矩,變成了人類自古以來的規條,幾千年來都是這樣發生。自古都是站在正義層面比較多,但對於創作劇本來說,最重要的都是人物。我不相信正人君子是完美,我覺得人生必然有錯有對,要在錯對之中作出最英明的決定,這種人才會有血肉。當然能夠堅守是好事,而沒遇上過負面的事情來刺激人生呢,就好像比較平淡。不代表平淡不好,但我不喜歡那一種。我覺得,錯了改正,再錯再改正,這樣才是人類好玩的地方。

拍電影初期以喜劇為主,是直到成立「銀河影像」才把暗黑風格展現出來?

現在回頭看,才知道自己發展是這個模樣,但在當時過程中,其實沒可能輕易創造及控制一種風格出來。就算幾有想法,如果環境不許可也無法孕育出來。以自己最早期拍電視時,很重要就是要有份工作,要做得好才可繼續有這份工,做得好才賺到多一點薪水,這就是理想。當時如果有人問我想拍甚麼電影,我都答不出來,因為自己裡面沒準備好。我記得拍第一部電影,大概1978、79年,拍完了才知道自己其實不清楚甚麼是電影,所以覺得要回到電視台繼續工作,因為要搵食,更要去找尋甚麼才是電影,至少要alert這件事。

所以七年後的1986年,我才去新藝城拍第二部,希望重新加入電影圈子,至少給人認為我拍到。那時拍很多戲,對我來說沒有壓力沒有開心,都不似自己的作品,只是服務別人。最開心是賺到錢,只是一項工作而已,只會說自己是技術型導演。技術型導演的意思,是你給我甚麼,我都拍到,我可以用專業方法調動一切。但去到某個階段,例如我拍完幾部票房高的電影後,那時我還未夠四十歲,就想到未來是否依賴這樣的工業層面發展下去?那跟一般技術工人有何分別?如何稱得上為一個導演?那時經常反覆地思考,直至我拍完《無味神探》,沒有用上很主流的方法去拍,卻發現我喜歡電影的真正原因。那次之後,我便決定要成為一個導演,一個作者。那時候是1996年,就成立了銀河電影。

每次拍電影,先有題材,後有畫面風格,還是一開始已有大家所謂「暗黑風格」在腦海裡?

可能我們世界老早潛伏了很多想法,何時會流露出來這個很難預計。我記得拍《鎗火》的時刻,正是香港電影非常差的時候,比起現在還要差,簡直沒有人會投資拍電影。我卻從台灣拿到兩百幾萬港元來,都覺得一定要盡快完成,否則一拉長時間,製作費一定很大。記得當年回港後第三日就要開工,其實沒有劇本,甚麼都沒有,只知道盡快要拍完。最終在十九日內拍完,是我拍戲最短、最低成本的一次。那股能量是,已經去到這樣谷底,是否更應該沒包袱地,不需要想太多地,只拍自己想拍的東西。

尤其在我後來的電影裡面,我是一路拍一路發展劇本,而不是寫好一切劇本去拍。因為我不明白為甚麼一定要先寫好劇本,如果寫好了,我去到現場會覺得很無癮,好像一早就拍好了不用我來拍。這樣沒劇本地拍,有很多突發事情,這種隨意讓我很舒服,但在製作上因為沒有經過長時間覆核,也許會出現許多漏洞及缺憾。有些場口未必完全如想像般,卻是來自潛在的能量,是一個沒有包袱的世界,這就是自由。我情願要靈感,要那種自由,勝於事先做齊所有規劃。但我不能這樣告訴新一代導演,只是我自己是這樣走過來。究竟是題材行先,還是場面先決,在每個時刻也有不同,要視乎當時的感覺是怎樣。

現在拍一齣電影最起碼的成本約多少?

當年250萬可以拍《槍火》是一個不尋常事件,正常一部要拍足三十多日的電影,大概600萬,演員片酬甚麼都計上了,相對現在可能是800萬至1,000萬,視乎你需要甚麼。整部電影可以完全沒有音樂,為何電影一定要有音樂?我都不覺得,但拍攝時你本身有否想過不要?有些錢可以因為資金而捨棄,這視乎創作人、監製、預算之間的鬥爭。但現在800萬至1,000萬也算合理的香港電影標準,而不是大陸片那種規模。

著重人物勾劃、故事,但你如何跟美術、攝影同事發出指令溝通?

因為即興,其實我知道跟我工作的人都很困難,但這麼多年來他們都習慣了。關於我的電影美術,很多時候視乎我有多少錢,我知道甚麼是靚,但要成本。至於如何與大家溝通,通常都是我做俾你睇,或者你做俾我睇,如認為那個角色造型應該這樣,著甚麼衫等,我會有個想法,你明就明,否則我解釋半日你都可以唔明。但如果有人將我的東西昇華,那我就會很信任那個人那個想法。

創作很多時候是一個幾自私的世界。我認為我講得又少,變動又大,可能現場打好了燈,但我來到現場,又會說全部不應是這樣打,要由頭再來過,但他們明明已經做好份內事,問題在我那邊,不在他們那邊。可能會有人(暗地裡)說你唔早講,唔早些來現場,但我未諗到!我又不能跟他們說:「我剛才未諗到,現在才諗到嘛!」我不可以說這句,問題就在我個人身上。日子久了,跟我合作的人都會明白,你們未必正確但一定要先做,否則我來到現場,又會覺得大家沒做預備工夫,盞搞。所以如何產生效果呢,我很主觀,我會說所有事情都可以,但未到最後一刻,我不會決定,要埋身才會決定,可能之前所說的都是廢話。

你說過對電影的基礎認識從黑澤明開始,亦有不少人將你的電影與北野武「寫實暴力美學」和黑澤明「靜態美感」連上,對這個比較,你自己有何感覺?

其實我都不似他們,我喜歡他們的一些東西,卻不代表我的電影像他們那些東西。當然他們很叻很犀利,因為他們的電影令我看電影的世界有所不同,加上創作不同,例如黑澤明電影世界,就算很簡單的場面,戲劇的運用非常之好,人物描述非常有力,加上有深度,因為他的電影後來才是千軍萬馬,早期都是一間兩間房,一個處境解決。我喜歡他講的故事,簡單鏡頭表達得淋漓盡致,不是很多很複雜的鏡頭,他不是希治閣,他是一個很端正用鏡頭的導演。黑澤明的電影令我學習了如何去講故事。

至於北野武,我喜歡他的電影,但有些人說我的電影似北野武,但不會啦,我都覺得奇怪怎會相似呢。我喜歡北野武的電影,但動作暴力都不是他那種,他可以整支筷子插入喉嚨去,我卻會浪漫了那個角色的痛苦。我不會將痛苦放大到很痛,我盡力希望以浪漫形式去表達,或者是一種節奏性的東西,而不是暴力。我更不希望是暴力。所以我不覺得接近他,可能在人物塑造有些近似,很獨立很硬淨很固執的一些人物。創作上的東西,有形抑或無形,我與韋家輝先生有種很大的溝通及影響,好像變成了銀河映像的精神。雖然未必部部電影也由他編劇,卻一同建立了一些價值觀及哲學,就是銀河映像,無論我去拍,還是他去拍,都一樣存在。

很多經典劇照及海報,都是幾個殺手或警察一起站著看鏡頭、回望、準備廝殺,這種民間形容為「杜琪峰式站位」是個人偏好?

應該是我個人偏好吧。我好喜歡闊銀幕。如果沒記錯,第一次看闊銀幕的電影應該是西部片《獨行俠》,是舊的第一部,那個極端畫面很厲害很闊,幾乎連邊位都擺到東西,以當時的銀幕及戲院來說是非常震撼。以前小時候沒錢看電影,都只能坐戲院頭三行前座,前座看上去,兩個角色分很遠,要來回轉過頭才看到完整。那時感覺的電影世界,真的不是現在那些戲院可比。除非像IMAX比較大還有那道力量,否則現在戲院根本不是戲院,只是試映室,完全沒有興趣去戲院看電影,當年那畫面是cinemascope,力度是影響我後來對畫面的感覺,而闊銀幕是幾喜歡用的,如果一個闊銀幕下,很多時候畫面有不同層次,除了setting外就是人,要給予平衡,以及一種滿足眼睛的東西,人的調動是一項幾重要的環節,positioning等於我們很多時候看舞台,包括人物的企位及燈光,這兩種的描述是另一種電影語言,除了人物對白及內容之外。

看自己或以前的香港電影有何不同感受?

影響香港電影最大的,大家都知是中國大陸市場,因為有這麼多觀眾,投資者就願意去博,賺不賺到錢是一件事,好過塘水滾塘魚。可能會因而形成很多東西不能說,很多題材不能做,未拍已經被審查,某程度限制了可行的路線圖,亦影響了香港電影的發展。那個大問題始終是,我們要多點市場,以前有很多歐洲sales及agents,現在都沒有了。

反而覺得香港電影這幾年算是不錯,本土電影有人支持,多過以前的支持度,尤其新導演近幾年的作品,不理有否明星、名導演,他們都會入去看,所以看到有幾部電影近千萬。我覺得有班人喜歡港產片,只要全心全意拍電影,不一定需要某些市場來控制。我覺得香港人的講故事方式,向來都很國際化。以前拍動作很叻,剪接偷雞叻到不得了,很多東西都好。現今這一代要明白,不再是面對香港,而是面向全球,回歸題材上,能夠再闊一點,或者影像上設計上有不同,就有機會有另一個工業進展。

當年和林嶺東是如何相識?你們的友誼是從電影開始?

我們很少坐下來一起講電影,我們一起最比較親密時是1976年拍《書劍恩仇錄》。我們兩個都是王天林的導演,幾乎除了工作上,日日都見。那時每朝早06開始工作,去完外景回到廠景收零晨二點,每天睡幾小時又要開工,所以我們在廣播道電視台附近,夾份租同一間房同住,否則肯定趕不切。如果兩個不知醒的話,會一個走左邊,另一個走右邊,一個先在街邊買早餐,另一個就趕往現場頂住先。那種生活我們都很親近很了解,但未必會講工作上的東西。直至我在新藝城,他也在新藝城,我們會互相看對方的午夜場,卻很少很深入講電影,因為他看的東西與我看的都不同,我們不會說得太多或爭拗或研討,卻知道對方會出甚麼招,過程中有各自有潛在的想法,但對電影的執著是一樣。

你們喜歡的電影口味有甚麼異同?是互相敬佩還是各有山頭互相競技?

當年林嶺東的作品跟荷里活很貼近,可說對準了那班午夜場咬蔗幫觀眾的口味。他們很喜歡英雄感、義氣、對抗不公義,這些元素都會出現在阿東的電影。之前不是沒有,但當時比較多喜劇,他的電影很不同,例如《龍虎風雲》、《監獄風雲》,我拍的卻是《阿郎的故事》。有些人覺得入戲院就要看喜劇。但某時代充斥太多某類型的事物,自然會有其他東西擠進去,當出現了幾位英雄人物或劇力強勁的電影,觀眾的渴求就存在,而阿東在當中可算是帶領者。比較少導演會像他,把故事推到很激,把人物鍊到好盡,而徐克就擅長無中生有,亦是這樣多元化,令當年整個電影氣氛非常之好。

有人形容林嶺東的性格暴烈,因此才有這樣風格鮮明的作品,你認同嗎?

他的主觀很強,很有韌力,很堅持。記得有一次我們在新藝城時,林嶺東捉著一位攝影師狠狠地罵,還直接放片給他看,逐個細微部分指出問題來,罵得很厲害,攝影師被罵得好惶恐。以前沒有很多資源,但導演會主導一切。現今新導演比較倚賴工作人員,好多時是一種集體創作。現在很多時導演會找個很厲害的攝影師,未必完全理解甚麼是攝影,只會找些reference給他們看,甚至有時被攝影師主導了導演。記得當年有位攝影師叫鍾志文,又名火雞鍾,個個導演都找他,他們的確幫到導演,又不會爭功又不會表演自己,而是將導演的想法表達出來,是實幹型的攝影師。

我們年代導演最大,包括美術、道具、剪接,全部要聽他的,現在好像太依賴攝影師。我不太理解現在一輩如何執行,可能他們未必看過以前導演那種力量,亦影響了他們是否夠膽踩下去,以前發生很多導演及攝影師鬧交分手,現在很少聽到不和而分開。我亦看到現在拍出來的東西有些很接近,可能是調色和機器本身,大家很勻循,就是很工整。舊時阿東真的很惡,真的把你最後一口氣榨出來,狼到不得了。(你都做不出?)我都做得出,我當然做得出,徐克都是這樣的衰人,就是幾條衰人走在一起,提供了一個處境,孕育出讓我們主導整件事的風氣。

有甚麼是林嶺東拍到,而你卻總是拍不到?

即是如果拍一些具危險性的場面,可能會有人受傷那種,如果我們覺得不太安全的話都會慎重考慮。但在阿東的世界,只要每個崗位沒有出錯就不會有危險,就一定會做到。但事實係會有人出錯,他卻覺得不重要,到時到候就有解決方法,總之他會鍊到很盡,他那種狼死,比我更狼死。記得《阿郎的故事》要拍電單車反車,我給了些片段給汽車指導看,他說練習了一輪應該做到。臨拍前一晚在澳門,他們突然說如果不好彩,反車可以斷兩隻手指,再不好彩就會斷頸,我聽到後心下一涼?他說可以照拍,由我決定,我說當然要拍。當日由朝早開始,已經撞倒了幾個人入醫院,到了正式拍那反車鏡頭,我連看都不敢看,只叫攝影師自己拍,那個經驗很要命。即是阿東拍那些飛車鏡頭,我真的沒辦法像他那樣狠。

為何有《七人樂隊》這個七位導演合導的想法?

我覺得《七人樂隊》是一個很重要的里程碑,我自己覺得在歷史裡面,香港沒試過七個導演走在一起合作,最後大家二話不說就答應做。最重要是由五十年代講到2010年代,由抽籤決定由那位導演拍那個年代,當中的精神是,大家都對菲林這東西很尊重,沒有菲林就沒有我們。題材上我覺得香港是我們出世到現在,創造了很多奇蹟出來,應該有一定感動。我自己看完覺得幾開心,雖不是甚麼神奇的事,卻看到與我們跟以往拍開的電影有分別。例如我看林嶺東那段,都不知道他原來識拍這些東西。咦,好神奇的林嶺東,又例如三毛、八爺今次所拍的,都不是他們以往所拍的東西,但都是香港人的情懷。香港電影工作者就是這樣團結,當然爭拗少不了有,但原則上不敢在專業上背叛電影精神,沒有揸流攤的。

老生常談一條問題,哪齣作品最能表達自己個人情懷?

好多人覺得我真正改變是《鎗火》,但我不真正認為。我自己幾清晰地,覺得是《柔道龍虎榜》,因為當中有我很重的情懷,不是拎住支鎗,不是黑社會的世界,而是講一個七十年代幾大的力量—努力!加油!當時拍這套戲,好似是03年香港最灰暗的時期,很想回去七十年代,想想為何當年人人這麼努力,有人做幾份工,有人讀夜校,不停向前奔跑。那部源於日本的電影,真的從時代給予我力量思考,讓我拍這部電影,令我自己覺得電影不是來自技巧性,拍得好不好是一回事,而是真真正正從環境產生這部作品,不是虛幻而來,感情卻很真實。(現在應該要拍《柔道龍虎榜2》?)你問我的話,其實要拍的,今次比上次更傷好多。

你認為最美麗的事是甚麼?

現在這個時刻來說,比早十年的不同,未來也未必一樣。我相信是最美麗的事,關乎愛、憐憫及慷慨,又有一種感覺是:無求,難以集中一個字或一句話去形容最美麗的事。因為付出而不求甚麼,亦不是因為愛而希望你有對等的回應,卻是最誠實,不是特別做給別人看,這就是最美麗。

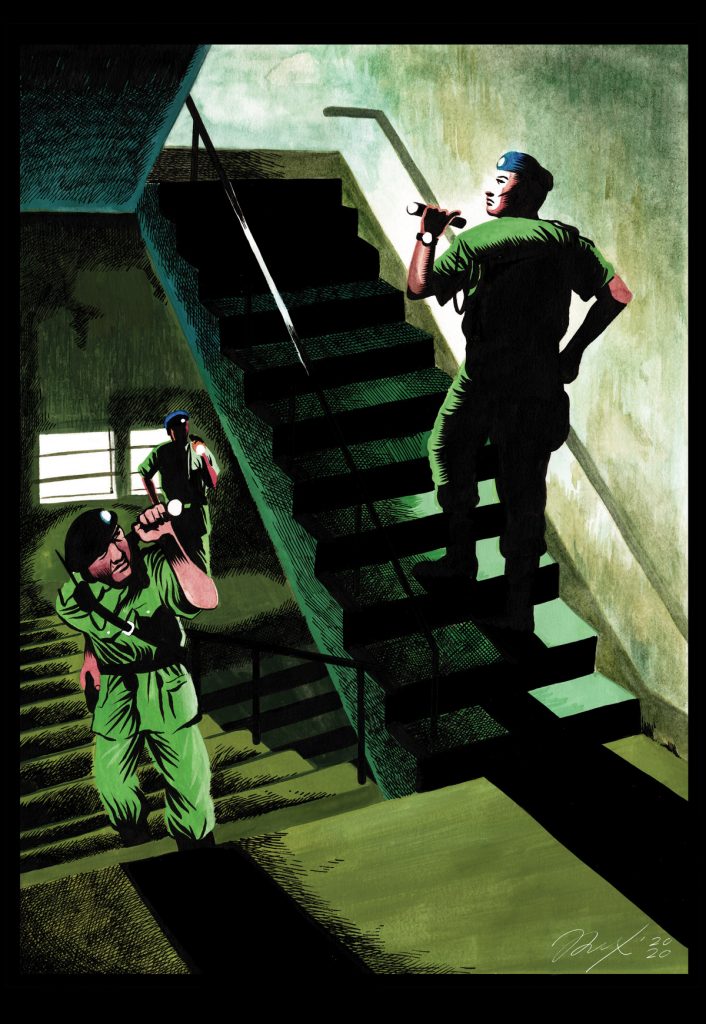

杜琪峯式站位

杜琪峯電影暗黑美學,各人的定義不一,腦海卻呈現出五花八門的印象。最經典的一幕,肯定是早已被公認的「杜琪峯式站位」,《鎗火》、《PTU》、《放逐》、《復仇》等電影,換了身份對象,不管是殺手、警察、小偷,幾個人都會在海報、劇照或鏡頭前一起站著回望,說不定下一秒對你破口大罵,準備廝殺。杜琪峯笑言,這個偏好緣於他獨愛闊銀幕,兒時看過奇連伊士活的西部片《獨行俠》,便沉迷於極端的畫面闊度,對當年的大銀幕及戲院來說,極具震撼力,慨嘆現今香港戲院已淪為電影公司的放映室,再沒有那種激盪心情。

過去不少人嘗試探討饒富意味的「杜琪峯式站位」,最先從1999年《鎗火》開始。杜琪峯說,當時香港電影正值非常低落的時期,難得募集到200萬來開戲,他為了減省成本而務必把拍攝日期縮短,於是十九日完工的《鎗火》成為他從事電影以來,拍攝日數最短、成本最低的一次。在沒有劇本、沒有資源的情況下,杜琪峯的班底反而被擠壓出最強大能量,在毫無包袱的情況下拍了風格最強烈、影像最凌厲的作品?他憶述,當時好多即興的拍攝手法,看似沒有事先規劃,卻是潛藏心底已久的想法,以致《鎗火》呈現出一個最自由也最具爆破張力的世界。

基於創作自由,杜琪峯顛覆了觀眾一直以來對英雄片的認知,向來以主角為核心,傳統警匪片和黑幫片中,人物必定是正邪不兩立。然而,杜琪峯的電影作品尤以《鎗火》,眾兄弟保護黑幫大佬而攜手度過難關,戲中沒有明顯表達出哪一個人才是主角,並開創出「杜琪峯式站位」的經典畫面。既是個人偏好也是突顯他的電影,總是通過角色群戲來表現出兄弟情懷。其後,《PTU》、《黑社會》、《放逐》、《文雀》等多部電影,同樣以兩個或以上的人物的站位展開故事,幾條人物線互相建構起來,從而匯入電影結局的高潮或反高潮。

「杜琪峯式站位」,早於2013年紀錄片《無涯:杜琪峰的電影世界》有研究,影評人兼導演舒琪認為香港人普遍矮小,加上香港街道狹窄,本來不適合闊銀幕拍法,但杜琪峯安排眾多角色站在不同位置,畫面上呈現出深淺程度的層次。當事人拆解「杜琪峯式站位」,要是通過長鏡頭來拍一個人物,觀眾只會看到他在闊銀幕的細小,因此人物位置的調動是一項重要環節。他也說過可以從觀賞舞台劇的角度來看,除了劇情推進以外,舞台劇更多時需要借助角色的站位及燈光來表達美感,關於站位及燈效,就是人物對白及內容之外的另一種電影語言。

黑與白之間

前文提到杜琪峯電影的人物站位,某程度上取自於舞台設計。杜氏暗黑美學,最直接就是黑暗,不論環境、街道、人臉、造型,都不算十分清楚,就算街燈很光明,卻不會完全照射到角色。很多人認為,杜琪峯童年時住過九龍城寨,所以跟暗黑有因,但他只能部分認同。「以前的香港,尤其晚上,不算容易清楚看到別人的臉貌,以前燈光沒那麼明亮,卻依然有很強烈的光暗對比,沒燈時完全看不到,有燈亦未必照得到,可能背光,因此我在電影畫面上的表達,的確喜歡contrast比較明顯的事物,卻不喜歡平面直述,主要是contrast裡面,觀眾的聯想力較多,看得清楚反而沒有較多聯

想力。」

Contrast(對比度),可以代表很多方面:光與暗、黑與白、正與邪、有規矩與沒規矩。杜琪峯的電影作品中,所創作的人物角色並不完美,有錯有對,卻總是在錯對中作出關鍵的決定,有時英明,有時懦弱,有時古怪,他覺得這樣才算有血有肉。正正因為這些人物設定,他的燈光效果便在黑與白之間突顯出人物個性。

與一般電影拍攝不同,杜琪峯喜歡運用舞台感十足的頭頂光,從人物上方垂直打光,因此在這些燈光下,人物的臉部與畫面,因為不同的受光程度的而分割,形成一種獨特的造型光線,舞台效果非常強烈。另一方面,杜琪峯在訪問中強調的「大contrast」,對比度高的燈光,將畫面中光亮的部分,與黑暗的部分造成頗大反差,從而主體非常突出。當中最明顯的例子,不得不提《PTU》。這個發生在一個晚上的故事,戲中巧妙運用燈光的特點非常明顯,光暗對比強烈,色調灰藍陰暗,同時不斷善用路燈、酒吧燈,路邊廣告板等發光物體,短時間便能營造出各方衝突一觸即發的壓抑氛圍。

時代不同了,如今電影拍攝數碼化,不再使用菲林拍攝,杜琪峯認為利用燈光變化與以往有別。以前拍攝事物不太銳利直接,有時會朦朧一點,是好是壞很難說,很多時候寧願現場打光後才慢慢調低,但現在打光後,一切遠近事物都會可以看得非常清楚,拍攝直至後期製作,才慢慢調校至突顯主體。在他眼中,兩者都是方法,但過去拍電影那種好玩之處,單單從燈光方面那種尋尋覓覓,各項事物的黑白光暗之間經已改變,再不是以前那件事。

以靜制動的浪漫暴力

杜琪峯一向被譽為「香港黑幫電影教父」,他的浪漫暴力美學,不時被人把他與日本電影大師黑澤明及北野武相比。杜琪峯直言很喜歡二人的作品,但更直接地指出,自己作品一點不像他們。

不只一次,杜琪峯承認黑澤明啟蒙他的電影基礎,尤其《天國與地獄》和《七武士》。他讚賞黑澤明電影世界,就算場面非常簡單,戲劇運用非常到位,人物描述非常有力有深度。他提及黑澤明電影後來千軍萬馬,但早期只有一、兩間房的場景,簡單以一個處境來交代劇情,都能表達得淋漓盡致,可見他的講故事技巧之高。杜琪峯亦說明希治閣喜歡用上很多複雜的鏡頭,黑澤明的鏡頭則崇尚簡單端正,黑澤明的電影讓他學到如何使用簡煉手法來講複雜故事。

杜琪峯與黑澤明的相似度,最為人談論的是「靜態美學」。毫無疑問,杜氏作品中有大量以靜制動的場面調度,就算槍戰或打鬥,他的電影節奏別樹一格,營造肅殺的氣氛,在一般類型片的基礎上創新及反傳統。簡單的鏡頭運用,杜氏暗黑電影中亦能看到,前文提到「杜琪峯的站位」,已能看出他常用廣角鏡拍攝人物,讓多個重要演員同時入鏡,因此同一畫面中,便能加強各個人物的位置深淺層次感。

運用鏡頭來建立空間,演員在場景內站在各自位置,加上配樂及鏡頭的互動,電影節奏與別不同。最經典的是《鎗火》,眾兄弟與匪徒在商場槍戰這一段落,杜琪峯沒有以往港產槍戰片那種視覺刺激及急促,卻用上大量特寫和近景,以及鏡頭的調度,表現令人近乎閉止呼吸的緊張,更能充分展示每個人物的造型、魅力甚至性格。同樣運用鏡頭來營造大戰前的氛圍,另一經典場面是《PTU》,各路人馬在發生街頭槍戰前,分別佔據道路的不同位置,各自保持攻守姿勢,隨時開槍射擊,杜氏卻利用慢鏡頭呈現各人物的動作,毋須浪費子彈,卻為觀眾帶來另一場一觸即發的大戰氣氛,與一般槍戰相比,鏡頭前的演員,鏡頭後的導演,同樣沉穩而淡定,從容而悠然。

從港產槍戰片的歷史而言,之前拍槍戰的高手公認是吳宇森,但他的風格與杜氏截然不同。吳宇森說過,他用歌舞片的方式來拍槍戰片,人物以大幅度的肢體動作,翻滾跳躍倒地旋轉,伴以白鴒飛過,偏偏杜氏的人物相對倚靠靜止狀態來營造氛圍,等待其中一人拔槍開火,才會展開一場腥風血雨。

難怪,杜琪峯絕不認同自己的電影似北野武,動作暴力都不是對方那種。他認為北野武的動作場面相對暴烈及血肉淋漓,甚至會將筷子插進別人的身體,而杜琪峯喜歡把角色所受的痛苦浪漫化,也不會放大痛楚,甚至會盡力以浪漫形式去表達,讓動作畫面呈現出一種節奏,而不是暴力,對於觀眾來說是富滿足的畫面。

正如他的自白,杜氏電影的暗黑之處,就是表現暴力瞬間的破壞力,配合鏡頭的調度及剪接,通過人物的特寫或近鏡,他喜歡放出一些煙霧,甚至血霧,例如《放逐》中眾人開火前,如前文提到重視各人拔槍的瞬間,然後展開混戰,開槍後槍頭冒出大量煙霧;角色中彈後,瞬間身體噴出如絲血霧。就連杜琪峯最深愛的《柔道龍虎榜》,戲中雖然沒有槍戰,但柔道招式過肩摔亦帶來大量煙霧,加上一眾慢鏡頭的運用,使原本血腥的畫面浪漫化、視覺化,更加強電影情節的感染力。

最後,少不了要提及杜琪峯的長鏡頭,雖然不算常見,但他總會嘗試。最成功莫過於《大事件》開頭8分鐘的經典長鏡,透過控制鏡頭的調度、人物的對話行動、鏡頭與物件之間的關係、槍戰、爆破等等,複雜程度可想而知,更成為史上電影經典長鏡頭之一。以靜制動,以慢制快,以浪漫制暴力,正是杜氏暗黑電影美學的一大重要元素。

不經意的反傳統美學

總括而言,杜琪峯對於電影美術的要求,其實只在他一個人腦內蘊釀,更多時候來自一念之差,一下子的神來之筆,連他自己也笑言很即興。往往要來臨拍攝現場最後一刻,才會清楚自己表達的是甚麼,甚至他慣於即場把工作人員事先安排好的一切推倒重來。他事後其實明白問題出在他自己,但跟隨他工作的人都習慣了。比較少人提及杜琪峯電影的後期剪接,早年他全都是自己擔任剪接,後期他找到好拍檔David Richardson,透過對方的剪接及講故事技巧,互相產生化學作用,少有地改變他「一言堂」的方式。他直言會執著到最後,因為他明白不管前期工作多努力,只要在後期有一絲鬆懈,也足以讓整齣作品全軍盡墨。

儘管如此,這一種反傳統的美學追求,卻似乎奠定了杜氏暗黑美學。不追求華麗的血腥廝殺,不過份營造的英雄氛圍,多方面都回歸生活,人物環境故事情節都變得寫實,套用現今的詞彙就是變得「貼地」,同時呈現出一種你我明白的審美文化,衝擊一切傳統美學,對不少傳統英雄片、黑幫片帶來顛覆。翻看杜氏電影作品,《鎗火》的「英雄」是黑幫兄弟,一字排開;《PTU》早已說明一眾穿上制服人員的黑暗面;《黑社會》的任達華,是慈父也是殺人不眨眼的黑幫大佬;《文雀》是一班老是被日常生活瑣碎事纏繞著的小偷集團。

本來現實生活,就是不可能黑白分明,執法人員未必是真心英雄,殺手也不一定是十惡不赦的壞人。來到杜琪峯的暗黑電影中,暴力以合法化的形式呈現在觀眾面前時,在死亡陰影籠罩之下,大小人物角色經常在生死間徘徊,於是那份潛藏在最底層的兄弟情、親情、愛情、友情、激情,一次過在臨界點或一念之間爆發出來。有人說杜琪峯反傳統、反英雄,亦有人說他的電影推崇後現代審美觀,其實都只是人性抉擇之放大。暗黑,本來是人性部分,也是實際需要;而電影的作用,就是將現實生命中無法達成的一切,盡可能呈現出來。