香港十八區,區區有故事——香港藝術發展局由2023年開始舉辦「城中藝遊」文化藝術項目,為本地市民及遊客打開全新視角,聯同藝術家及不同單位以不同角度探索香港。繼大坑、元朗和大埔,計劃即將在10月中推出全新藝遊路線。「城中藝遊」第四站——「南本日常」聚焦南區,由一口設計工作室 One Bite Design Studio 策劃,召集了在南區居住、成長和工作的藝術創作者,以「漁」、「愉」、「隅」三大面向描繪南區日常。其中創作組合「深食」(Deep Food) 設計並籌備計劃《漁嚐夢遊》,包括沉浸式食藝表演及在街渡上展示的藝術裝置《七彩漁樂無窮》,以南區水上人飲食文化與生活作為故事的切入點,不僅追溯南區的歷史,也彷彿在追溯自身家庭的歷史。

自2018年成立的Deep Food,是一個以食物為創作媒介的創作單位,由陳可兒(Cindy)和伍澤均(Heinrik)組成。Deep Food過往曾受委託為多個藝文機構或團體創作,作品亦見於不同公共藝術機構。其實踐從食物的日常性出發,以實驗性的多感官體驗、互動裝置及概念食藝作品,旨在以食物為主體,重新審視日常與文化。Cindy 表示:「我們的創作很多時候會被闡述為『食物設計師』,不過今次的《漁嚐夢遊》我們用上一個比較試驗性的字眼,稱之為『食藝表演』,最直接的解釋就是把食物與藝術融合在一起。雖然與往常一樣,這次也是一個 Edible Experience(可食用體驗),但卻包括了音樂、故事、形體和食物等多種元素,頗具實驗性。除了透過這個項目試試觀眾反應,也是為我們的創作做出一個較為準確的再定義。」

一個避風塘有一百種水上人

Cindy 的家庭本身與南區關係密切,其爺爺是在香港仔住家艇上成長的水上人,因此從小耳濡目染,知道不少水上人的文化與故事。透過這個項目,她除了了解到更多南區水上人的文化,更是順勢重新疏理自身的家庭歷史。不過兩位最初對水上人的理解不多,只覺得飯桌上多幾碟新鮮海鮮。「其實以前很少會深入地談及關於水上人的故事,最多是一家人吃飯時,飯桌上會有許多不同種類的海鮮,有時會買靚海鮮加餸。」

在資料蒐集的前期,他們發現網上有許多關於香港仔與水上人的內容,然而切入點大多都是歷史文化角度。為了確認項目的創作方向與定位,他們事前特意與 Cindy 的水上人爺爺和姨婆約定訪談。Heinrik指出:「你會發現他們那種成長經歷、人與人之間的關係,如何理解遊玩、如何理解大海,與我的家庭有很大差異。」譬如說,陸地上的生活我們會有街道的觀念,但其實水上人一樣有「街道」,泊船時也叫「埋街」,只是他們的街道是在海上。此外,Cindy 還發現原來香港的水上人有許多不同的生活模式,僅僅是香港仔避風塘,不同類型的船隻也會衍生出不同的社群記憶。「如爺爺、姨婆那種叫『下魚艇』(延釣船),是經營規模較小的漁業;同一個避風塘還會有『蝦艇』與『拖船』(近岸捕撈漁船),是一些較大規模、上千萬的生意……因此一個塘可以有好多不同的生活節奏和配套。」

Heinrik 指出:「我們並不打算以一個很科學、資訊化的方式去分享水上人的故事,而是希望從一些人的故事、生活平常事,慢慢從一些小事物去建構出水上人的生活圖景。通過這個圖景,我們更想要探討的是,除了現在這種較為現代化的生活方式所衍生出來的人與人、人與自然的關係之外,其實還可以有哪些想像?」作為《漁嚐夢遊》食藝表演的籌備工作之一,他們舉辦了一個故事分享及創作試驗的社區工作坊,邀請爺爺、姨婆、香港仔的商戶、漁業人士等人「拋磚引玉」,一同探討南區生活片段、出海奇遇、流傳的食材與食譜、社區鄰里關係和傳統智慧等。

一種食材一百種烹調方法

談到水上人的「深食」,兩位透過訪談也再次驗證每個家庭既相似又不同。Heinrik 表示:「講到食海蛇,究竟要下哪樣的配料去煮呢?每一個家都不同,可能最多共識是大家都會有馬蹄,但其他食材都是家家不同。」正如探索南區水上人歷史有許多方法。「遊船河是一個方法,聽漁民的歌也是一個方法,而從食物開始去理解一個群體,也是一種方法。」Cindy 補充:「食物既是我們的媒介,也是我們的 methodology(方法學)。」

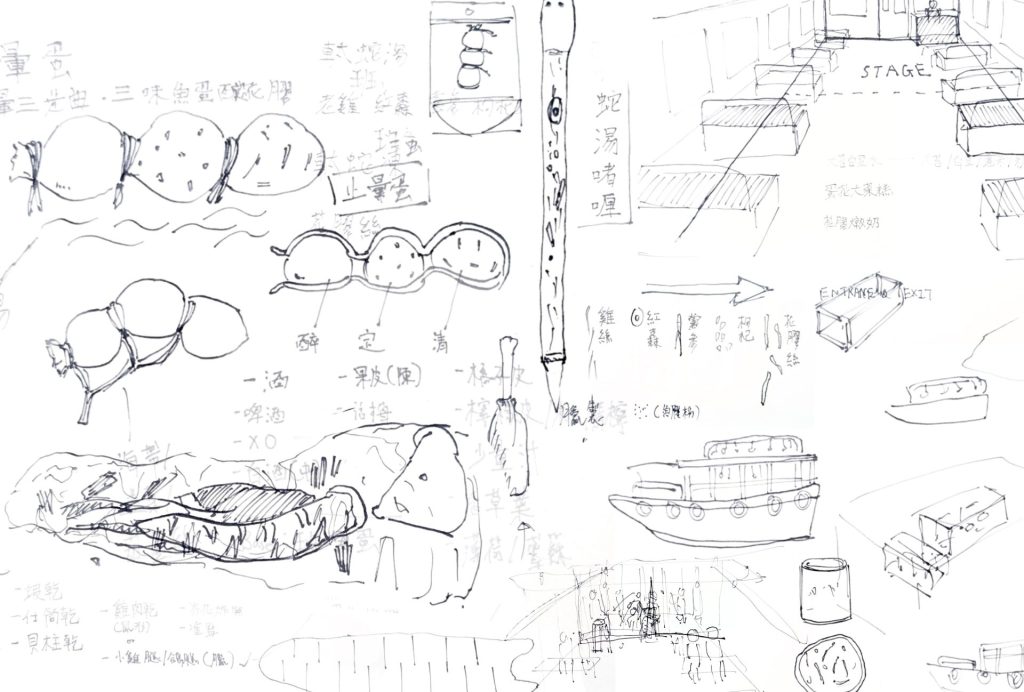

於《漁嚐夢遊》沉浸式食藝表演中,Cindy 與 Heinrik 會以水上人昔日的食材和飲食文化進行創意轉化,透過口述故事和形體動作引領表演進程,呈現下魚艇水上人的生活面貌。演出場地選址於太白海鮮舫的街渡,以「下魚艇」的概念創作成食用體驗,以每道食物引領觀眾進入演出中的夢遊世界;更有敲擊樂團 BOMBAK Percussion Ensemble 伴奏,運用敲擊樂轉化成昔日水上生活的聲音,形成身臨其境的聲音景觀。還有形體演出元素,現代舞舞者胡日禧將會擔當表演及說書人的角色。表演以敲擊樂與說書人展開序幕,重現漁民「睇魚、聽魚」的傳統智慧——漁人攀上帆杆觀察水下魚群的灰黑影跡,或俯身小艇甲板傾聽䱛魚之聲以預測魚群。這些視聽元素交織出漁業文化的初始圖景,並伴隨 Deep Food 設計的「三道菜」逐一呈獻,深化體驗。

第一道「迷霧冷暖湯凍」以舦蛇現身為靈感。舦蛇常於霧夜纏繞船舦,其湯鮮甜且具強身之效,漁民常將其捕捉做成補身良品,如今卻幾近絕跡。演出透過敲擊樂模擬捕捉時的情景與霧海氛圍,喚起這份瀕失的飲食記憶。

第二道「止暈彈:三味魚蛋釀花膠」源自水上人「以形補形」的智慧,認為食用底棲的泥斑魚能止暈。敲擊樂在此轉化為暈浪體感與海浪聲,呈現漁民與海洋的關係。而今泥斑魚漸罕,花膠反成珍饈,食材折射出時代變遷。

第三道「一網珍味」聚焦漁村鄰里情誼與飲食軼事,展現水上人獨特的資源運用與情感連結。下魚艇不僅產出如「酒糟雞泡魚」等失傳美味,更透過共享漁獲維繫社區紐帶。整場演出藉由聲景、故事與轉化料理,重構水上文化的感官記憶,既呈現水上人的生活知識,亦邀請觀眾在味覺與聽覺的交織中,遊走於現實與夢幻、失落與重現之間。

Cindy 指出:「一些失去了的生活文化,甚至是已經失傳了的食譜或食材,有種既遠離我們的日常生活,但同時是我們的根源。我們要重新訴說這些故事,並不是為了要在今日的香港全部重新實現,而是擷取這些既陌生又熟悉的感受,帶領現代人進入這些早已脫離我們日常的想像。這些想像,或者能夠讓我們再審視我們對人與人,以及人與自然之間的連結,令我們對於今時今日的社區產生一些反思。」

南本日常

日期:10⽉14⽇⾄11⽉5⽇(首輪活動將率先於10月11至12日舉行)

地點:南區各處

網頁:https://artsinthecity.hk/

活動登記連結:https://www.popticket.hk/event/our-southerly-days